Le Centre de Visionnage : Films et débats

- groil_groil

- Messages : 4780

- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

Salut Sokol.sokol a écrit : ↑lun. 10 nov. 2025 20:43Je ne crois pas que ce soit le talent de son héros qui intéresse HSS. Au contraire, on peut supposer que la mère (de sa petite amie), qui se prend pour une poétesse, est bien plus médiocre que lui — une sorte de Marc Lévy de la poésie contemporaine coréenne, qui encadre ses poèmes et les accroche aux murs de sa maison (plus ridicule, on meurt). Et qui se montre cassante et ironique, une tare bien plus méprisable que la naïveté du jeune poète, fils d’un avocat célébrissime (détail qui n’a rien d’anodin) mais qui ne veut pas vivre aux crochets de son père. C’est surtout cela qui intéresse HSS, car c’est exactement ce que fait la sœur de sa petite amie : elle n’est plus toute jeune et, non seulement, vit encore chez ses parents, mais passe son temps à demander à notre poète : “Et pourquoi tu ne veux pas être dépendant de ta famille ?” (la société coréenne demeure farouchement familiariste, portée jusqu’à la déraison par le culte des liens du sang et de la piété filiale).groil_groil a écrit : ↑lun. 10 nov. 2025 17:37

HSS, il filme un jeune homme, poète sans talent, …

—

il va partir en couille et se ridiculiser devant sa belle-famille, finissant comme une épave, et apparaissant dans toute sa médiocrité, révélée par la soeur de sa petite-amie, et la mère, elles même artistes.

Au contraire, je trouve que le poète est filmé avec une infinie tendresse ; la seule musique de tout le film se fait entendre uniquement lors de sa contemplation nocturne, en pleine nature. C’est dire !

Donc, je ne crois pas que HSS ait changé, ni qu’il croira un jour au récit, au sens strictus sensu du mot : il filme moins des histoires qu’il ne capte des manières d’être au monde ; il observe l’humain à travers les images, étudie ses gestes, ses discours (c’est pour cela que ça parle tant chez HSS !), ses mythologies modernes, faisant du film un instrument d’exploration du réel. Il reste un anthropologue du cinéma.

P.S. tu l’as vu au ciné ?

Oui tu as raison, mais je pense qu'on a raison tous les deux : c'est quand même un joli bal de médiocres ce film. Le jeune homme est touchant, oui, mais il faut bien reconnaitre qu'il n'a aucun talent et que c'est un joli branleur. Ce que tu dis de la mère est vrai aussi mais j'aime beaucoup le couple qu'elle forme avec son mari, ils picolent, jouent de la guitare, trainent le soir, comme des ados qui ne veulent pas vieillir, mais ils sont très touchants. En fait chaque personnage a ses défauts et ses qualités.

Et oui je l'ai vu au cinéma bien sûr.

I like your hair.

Pas tant que ça : il fait des vidéos dans des salles de mariages pour gagner sa vie. Et ne veut surtout pas vivre aux crochets de son celebrissime père avocat (du coup, richissime).

Le poète, c’est HSS

Modifié en dernier par sokol le mar. 11 nov. 2025 13:55, modifié 1 fois.

"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".

Jean-Marie Straub

Jean-Marie Straub

Il y a chez Wang Bing un style que l'on pourrait dire "immersif", au plus près des corps, de l'action, du terrain, avec la légèreté permise par des caméra "DV" (ou équivalent), tout en s’intéressant à une dimension totalement inverse, gigantesque, celle des infrastructures (le complexe industriel dans "A L'Ouest des Rails", l'usine de vêtement et son quartier dans "Jeunesse : Le Printemps") qui constituent la société chinoise.

"A La Folie" est plus circonscrit : un étage dans un hôpital psychiatrique dans la province reculée du Yunnan. Peut-être est-ce cette délimitation plus modeste qui vient donner toute sa force au film. Il s'agit en effet de l’œuvre à la fois la plus éprouvante et la plus touchante du cinéaste. Peut-être également l’œuvre dont la construction et le propos sont les plus clairs, ou du moins les plus lisibles.

Si nous sommes tout au long des 4h du film au plus près des patients, devenant presque nous même corps parmi les corps, c'est que tout le film repose sur la question de la distance. Tout est ainsi annoncé dès le titre, faisant de la "séparation" son enjeu. Séparation qu'il sera nécessaire de combler non pas seulement en "donnant à voir ce qui est rendu invisible par l'enfermement" mais en montrant comment la folie né de la séparation elle-même et comment son antidote pourrait se trouver dans le rapprochement et le contact.

Au plein cœur du film, un patient avachi sur un lit dit enfin tout haut ce que nous ne pouvions que penser tout bas : les gens ici ne sont pas fous, c'est l'endroit qui les rends fous. L'énonciation d'une évidence aussi cinglante, profondément anti-institutionnelle, rend particulièrement dramatique la séquence suivante, présentant l'entrée d'un nouveau patient dans l’hôpital, semblant aussi hébété par ce qui lui arrive que par l'endroit ou il se retrouve. Un peu plus tard c'est le film qui semble se retourner sur lui même quand un homme est autorisé à se rendre quelques jours chez lui : son intérieur ressemble à s'y méprendre à celui de sa cellule, les relations avec ses proches sont aussi sèches que celles entre les patients. Quand il fuit, pour retourner à pied à l’hôpital, le paysage traversé, parsemé de constructions abandonnées, de teintes grisâtres, de terres désertiques, de routes vrombissantes, présente l'évidence : c'est le monde lui même, par son inhospitalité, qui est fou. De cette façon, peut-être serait-ce l’hôpital lui même qui deviendrait une sorte de refuge protecteur face à l'extérieur. C'est alors que le regard du réalisateur, et le nôtre avec lui, change et s'intéresse à de micro-évènements que nous ne voyions pas jusqu'alors. Les corps se rapprochent, se touchent, plus ou moins discrètement : un "couple" de fortune, fait d'un homme au 2ème étage et d'une femme au 1er" font l'amour (?) à travers une porte, tandis que d'autres semblent se tenir la main, ou s'asseoir proche, tout proche, les uns des autres. A la séparation radicale imposée aux patients répond le remède du contact qui adoucit, du toucher qui apaise, de proximité discrète. C'est alors que nous repenserons au plan d'ouverture du film, un lit et une couverture dont surgissent deux têtes, qui déjà annonçait la lueur au bout de notre traversée.

"Who invented the Yo-yo, who invented the moon buggy" ressemble à un dérivé du génial "Perfumed Nightmare" du même Kidlat Tahimik. Certaines parties y font même directement références, mais le charme, l’originalité et le génie du beaucoup trop méconnu Tahimik, fonctionne néanmoins une fois encore, de la manière la plus réjouissante. Il est ici question de voyage dans l'espace et de construction d'une navette de fortune avec l'aide des enfants du coin. L'occasion de parler d'histoire des technologies, de colonialisme, de tiers-monde, d'architecture, de foi, de famille, de cinéma et de tant d'autres choses encore avec une énergie et une créativité doté d'un humour sans limite. Génial.

Je m'empresse de finir d'écrire sur ce que j'ai vu récemment car j'ai le grand honneur/plaisir/joie d'être invité à être membre du jury d'un festival de cinéma, le BAFF : Brussels Art Film Festival.

Un festival qui se concentre sur les films (plutôt documentaires) s'intéressant à la création artistique dans toutes ses formes... C'est donc parti pour une dizaines de longs et une dizaine de courts métrages en quelques jours... jusqu'à que nous attribuions (avec deux autres membres) le prix de la compétition nationale dimanche prochain.

J'ai hâte !

Je verrai si j'ai le temps de faire un débriefing total ici !

Un festival qui se concentre sur les films (plutôt documentaires) s'intéressant à la création artistique dans toutes ses formes... C'est donc parti pour une dizaines de longs et une dizaine de courts métrages en quelques jours... jusqu'à que nous attribuions (avec deux autres membres) le prix de la compétition nationale dimanche prochain.

J'ai hâte !

Je verrai si j'ai le temps de faire un débriefing total ici !

- groil_groil

- Messages : 4780

- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

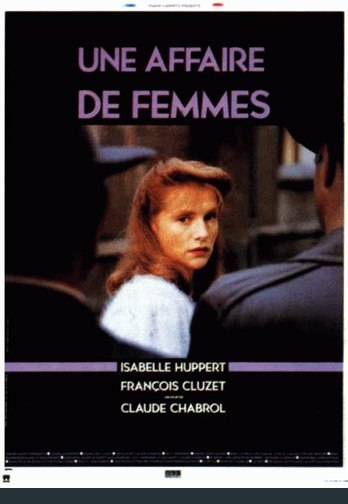

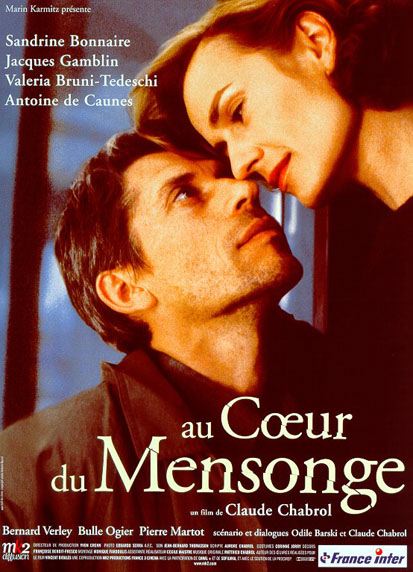

Quand tu revois un très grand Chabrol, tu t'en rends compte dès les 3 premiers plans. Putain de claque ! Je l'avais vu plusieurs fois bien sûr, mais pas depuis au bas mot 25 piges, et je ne me souvenais pas à quel point le film était beau, terrible, habité, à la mise en scène aussi tranchante que la lame de la guillotine qui s'abat sur le dernier plan. Le film est écrit par la compagne de Tavernier, Colo, et ça se sent, il y a vraiment un côté Tavernier dans l'écriture, mais la mise en scène de Chabrol est tellement supérieure qu'elle sublime l'ensemble. Film dur, cruel, insoutenable parfois, difficile à jouer pour les comédiens car il n'y a pas grand monde d'aimable là-dedans, mais tous s'en sortent admirablement, à commencer par Huppert qui est pour beaucoup dans cette éclatante réussite.

Le nouveau film de Stéphane Demoustier, très bon cinéaste, a comme premier mérite de nous révéler un personnage inconnu, comme le nomme le film, Johan Otto von Spreckelsen, architecte danois d'alors 53 ans, choisi sur concours pour construire le projet de grande arche de la Défense, à l'époque le Cube tel qu'il le nommait lui-même. Architecte sans oeuvre, sans nom, sans expérience, qui n'a construit que sa maison et 4 églises dans son pays, mais Mitterrand le sens bien et lui accorde sa confiance. C'est un puriste, il ne veut jamais faire la moindre concession à son idéal de départ, et c'est ce qui causera sa perte, surtout lorsqu'arrive la cohabitation et que Juppé lui coupe tous les moyens démentiels mis à sa disposition par Mitterrand. Le gars va en mourir, et son nom repartir aux oubliettes. Sans Demoustier il y serait resté. C'est un beau portrait d'idéaliste broyé par les contraintes du compromis, d'un homme qui n'a pas compris que le métier d'architecte ne se fait pas seul, mais qu'il faut sans cesse réajuster son idée initiale si on veut parvenir à la réaliser et qu'elle devienne concrète. Le film est un peu froid, très danois dans l'esprit en fait, et manque un peu de reliefs, de dramaturgie qui le rendrait plus prenant, mais au moins il a pour lui de ne pas céder aux poncifs du biopic sans aspérités tel que l'on voit souvent. Le film souffre surtout de sortir la même année que le chef-d'oeuvre The Brutalist. C'est quasiment le même film, il y a la même grande scène centrale dans la carrière de marbre gigantesque de Carrare en Italie, le destin du personnage est quasi identique, et malheureusement il est quasi impossible de voir le Demoustier sans penser au Corbet, et comparer malgré soi la différence d'ambitions.

Je ne raconterai pas grand chose ici du nouveau film de Sébastien Betbeder, vu hier soir en avant-première dans la grande salle des Halles pleine à craquer, en vous laissant le plaisir de découvrir le film, mais disons simplement, pour reprendre les mots de Sébastien, qu'il s'agit d'une comédie qui parle de la mort. Le film est beau, ample, sans doute le plus ambitieux du cinéaste, servi par trois acteurs magnifiques, Blanche Gardin, Katerine et Bastien Bouillon, tous trois magnifiques. Le film se divise entre le Jura et le Groenland, que Sébastien retrouve après Le Voyage au Groenland, et qu'il filme ici avec plus de moyens, plus d'ambition, plus de temps, offrant des scènes absolument époustouflantes de beauté. Il y a aussi bien sûr le plaisir de retrouver le village du Kullorsuaq et ses habitants, dont les désormais mythiques Ole et Martika qui ont ici un rôle encore plus grand que dans le précédent. Un mot sur la musique, magnifique, composée par Ensemble 0, alias Sylvain Chauveau, Stéphane Garin et Joël Mérah, qui joue le jeu de la BO tout en conservant son minimaliste inhérent et ses particularités sonores, qui est un des facteurs importants de la réussite du film. En musique empruntée, on a la chance également d'y entendre Myriam Gendron ainsi que Ruth. Allez vite le voir, il sort aujourd'hui !

I like your hair.

J'adore ce genre d'échos entre deux films sortis la même années.groil_groil a écrit : ↑mer. 12 nov. 2025 10:41 C'est quasiment le même film, il y a la même grande scène centrale dans la carrière de marbre gigantesque de Carrare en Italie, le destin du personnage est quasi identique, et malheureusement il est quasi impossible de voir le Demoustier sans penser au Corbet, et comparer malgré soi la différence d'ambitions.

Et à l'image de l'immense faux pas de la scène de viol dans la scène de Carrare, je suis bien plus sensible à la modestie du Demoustier qu'au dolorisme exacerbé du Corbet. Faut que je trouve le temps d'en parler.

Ah tiens, je n'ai rien remarqué, à quoi fais tu référence ?groil_groil a écrit : ↑lun. 4 août 2025 08:35 J'ajoute que sous couvert de bons sentiments neuneus, le film fait passer les pires idées rance reprises par les conspirationnistes les plus dangereux, des climatosceptiques aux chrétiens évangéliques, une idéologie rétrograde et volontairement anti-scientifique.

Le film a quelques ambitions intéressantes sur le papier, avec cette tentative, assez rare aux Etats-Unis, de construire une spiritualité et une transcendance athée. Tentative qu'illustre la première partie, où l'on découvre que la fin du monde présentée n'est en fait que la vision mentale d'un homme en fin de vie, la fin de ses perceptions sensorielles étant synonyme de fin du monde dans une vision solipsiste de l'existence. Pas de vie après la mort donc ni d'arrière monde transcendant, et le film va tenter de donner un sens à la vie de cet homme dans les deux chapitres suivants, qui retracent sa vie de l'enfance à l'âge adulte.

Malheureusement la forme est, à l'image de l'affiche, d'une niaiserie confondante, et le discours tout droit sorti d'un livre de développement personnel. La conclusion étant de chercher à aimer la vie dans tout ce qu'elle a de bon à offrir (amour, famille, art, danse, etc)... bon...

- groil_groil

- Messages : 4780

- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

oui la correspondance est belle, et liée au hasard j'en suis persuadé. Oui il y a une scène en trop dans Brutalist, carrément, mais ça reste de loin ce que j'ai vu de plus beau et de plus fort cette année.Tyra a écrit : ↑jeu. 13 nov. 2025 16:12J'adore ce genre d'échos entre deux films sortis la même années.groil_groil a écrit : ↑mer. 12 nov. 2025 10:41 C'est quasiment le même film, il y a la même grande scène centrale dans la carrière de marbre gigantesque de Carrare en Italie, le destin du personnage est quasi identique, et malheureusement il est quasi impossible de voir le Demoustier sans penser au Corbet, et comparer malgré soi la différence d'ambitions.

Et à l'image de l'immense faux pas de la scène de viol dans la scène de Carrare, je suis bien plus sensible à la modestie du Demoustier qu'au dolorisme exacerbé du Corbet. Faut que je trouve le temps d'en parler.

I like your hair.

- groil_groil

- Messages : 4780

- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

en fait il s'agit de la partie 1 et de la fin du monde fantasmée car interne au personnage certes, mais tout de même, le mec te dit que le monde court à sa perte car on l'a trop pollué et détruit mais il prend ça comme un fait, et ne cherche jamais à responsabiliser l'humain. Et puis tout ce que tu appelles "développement personnel" est dans mon souvenir bien honteux en terme de message, mais j'ai tout fait pour l'oublier vite alors je ne serai pas plus précis.Tyra a écrit : ↑ven. 14 nov. 2025 13:09 Ah tiens, je n'ai rien remarqué, à quoi fais tu référence ?groil_groil a écrit : ↑lun. 4 août 2025 08:35 J'ajoute que sous couvert de bons sentiments neuneus, le film fait passer les pires idées rance reprises par les conspirationnistes les plus dangereux, des climatosceptiques aux chrétiens évangéliques, une idéologie rétrograde et volontairement anti-scientifique.

Ah tiens, je n'ai rien remarqué, à quoi fais tu référence ?groil_groil a écrit : ↑lun. 4 août 2025 08:35 J'ajoute que sous couvert de bons sentiments neuneus, le film fait passer les pires idées rance reprises par les conspirationnistes les plus dangereux, des climatosceptiques aux chrétiens évangéliques, une idéologie rétrograde et volontairement anti-scientifique.

Le film a quelques ambitions intéressantes sur le papier, avec cette tentative, assez rare aux Etats-Unis, de construire une spiritualité et une transcendance athée. Tentative qu'illustre la première partie, où l'on découvre que la fin du monde présentée n'est en fait que la vision mentale d'un homme en fin de vie, la fin de ses perceptions sensorielles étant synonyme de fin du monde dans une vision solipsiste de l'existence. Pas de vie après la mort donc ni d'arrière monde transcendant, et le film va tenter de donner un sens à la vie de cet homme dans les deux chapitres suivants, qui retracent sa vie de l'enfance à l'âge adulte.

Malheureusement la forme est, à l'image de l'affiche, d'une niaiserie confondante, et le discours tout droit sorti d'un livre de développement personnel. La conclusion étant de chercher à aimer la vie dans tout ce qu'elle a de bon à offrir (amour, famille, art, danse, etc)... bon...

I like your hair.

L'impression que Hafsia Herzi se fout un peu de son sujet, non ? Tout ce qui relève du conflit programmatique annoncé n'est absolument pas développé, le conflit Islam/homosexualité donc, n'est que platement évoqué sans aucun point de vue sur le sujet. Je ne sais pas ce que vaut le livre dont le film est tiré, s'il est plus riche que cela sur la question ou non.

Reste ce que Herzi sait faire de mieux en tant que cinéaste, peut être la seule chose qu'elle sache faire d'ailleurs, réussir une galerie de portraits naturalistes parfois saisissants, tant elle arrive à capter des petites idiosyncrasies sans s'enfermer dans une vision trop sociologisante. Une façon de capter ces petites choses que je ne vois pas si souvent au cinéma et qui sauvent le film, qui sans cela serait en effet platement descriptif et programmatique.

- groil_groil

- Messages : 4780

- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

Un jeune revient passer des vacances dans son village natal 12 ans après l'avoir quitté. Il y retrouve son meilleur ami d'alors, le beau Serge, devenu alcoolique, aigri, malheureux et à fleur de peau. Sa présence va modifier le comportement de son ami ainsi que ceux de son entourage. Pour son tout premier film, Chabrol ne choisit pas la facilité et film avec réussite un sujet complexe et casse-gueule. Il s'en sort très bien, le film est même devenu un classique de la Nouvelle Vague, à juste titre, et ce même si c'est sans doute le plus classique des premiers films de la Nouvelle Vague à plein d'aspect (mise en scène, scénario, utilisation de la musique, etc.). Son duo d'acteurs Brialy / Blain fonctionne si bien qu'il le réutilisera à l'identique et en inversant les rôles dans son second film.

C'est fou comme le second film de Chabrol, sorti seulement quelques mois après le premier, est l'exact miroir inversé du premier. Il s'agit du même duo d'acteurs, Blain / Brialy, mais cette fois c'est Blain qui débarque à la grande ville (Paris) pour ses études et qui débarque chez son cousin, Brialy, lui aussi étudiant, mais qui, totalement fantasque, passe son temps à organiser de grandes fêtes orgiaques et décadentes au lieu de réviser. Evidemment, c'est lui qui réussira et l'élève modèle qui échouera, affrontement tacite, y compris au niveau de la conquête féminine, qui se terminera de manière on ne peut plus tragique. C'est là encore un film très courageux car peu aimable, sans de ligne scénaristique vraiment apparente (je mets quiconque au défi de raconter les événements du film dans l'ordre sorti du simple synopsis), et il y a un côté fin de race désenchanté qui peut rappeler le cinéma Italien de l'époque (Les Vitelloni ne sont pas si éloignés).

I like your hair.

Allez je fais déjà un petit point festival, sinon je vais m'embrouiller à la fin... Et puis je dois rester clair sur mes arguments, les discussions avec les deux membres du jury vont bons trains

Hos-Compéition, film d'ouverture

Les origines gitanes et la culture liée, la séparation de ses parents et leur relation conflictuelle, la mort de sa grande sœur, son propre couple qui bat de l'aile, mais aussi des proto-clips de ses musiques et une référence plus qu'incongrue à l'aventure spatiale, voici autant d'éléments saupoudrés tout au long de la tentative de portrait du tocaor (joueur de guitare de flamenco) prodige Yerai Cortès. Tout y est traité de façon superficielle, sans point de vue claire ni dispositif, empêchant de comprendre vraiment de quoi désir parler le film, devenant de plus en plus inconsistant au fil de son développement. Si vous rajoutez une esthétique poseuse et une chasse à l'émotion à tout prix, vous optenez un résultat particulièrement bancal et indigeste. On fini par comprendre au long du film que l'auteur n'est pas cinéaste mais un rappeur à la mode qui a eu l'opportunité de faire un film sur un de ses musiciens préféré. Sur le principe : pourquoi pas. On sent malheureusement très vite que le type n'a aucune idée de cinéma, et qu'il ne sait ni vraiment quoi ni comment filmer. J'avais l'impression de me retrouver face à (ce que j'imagine être) un docu Netflix, qui serait devenu la monoforme-pop par excellence du XXIème siècle (le décès récent de Watkins m'ayant nécessairement remis le concept à l'avant de mes pensées).

Premier film de la compét

The Magic City: Birmingham selon Sun Ra - Pablo Guarise & Guillaume Maupin

Sun Ra est assurément l'un des artistes les plus importants et les plus atypiques du XXème siècle. Si sa musique est géniale, l'ensemble de son univers et son importance - proto-afrofuturiste- sont tout aussi fascinants. L'un des points clés du personnage repose sur l'indétermination de son origine : "I come from space" répondait-il quand on lui posait la question. Pas farouche pour un sous, les deux réalisateurs prenne précisément ce point à rebrousse-poil : dresser le portrait de sa ville d'origine, Birmingham, par le prisme de Herman Poole Blount (vrai nom de Sun Ra). Oui mais... pourquoi ?! On ne tardera pas à se dire que s'il à fuit et s'est inventé un autre monde, c'est qu'il y avait peut-être une raison : sa ville d'origine est un trou fort peu intéressant.

Sun Ra et sa musique deviennent de la sorte le hors-champs d'un portrait d'une petite ville américaine de province relativement peu trépidante. Quand, après nous avoir décris par le détail la dé- puis re-industrialisation de la ville, nous apprenons que pendant ce temps Sun Ra mène une vie de dingue dans le Lower East Side et révolutionne la musique de son temps, tout en ne nous en montrant aucune image, rendant la frustration totale. Et il nous faudra attendre (à peu près - j'exagère) le générique pour entendre enfin sa merveilleuse musique. A la place nous aurons le droit par le détail à rencontrer ses arrière-grands neveux (?), à découvrir la cuisine de sa grand-mère, à connaitre le nom de son prof de musique ou à entendre son discours pour échapper à l'armée durant la WW2. Faire un portrait en creux d'un artiste, en passant par la "petite histoire", peut être judicieux mais s'avère fort peu concluant ici. La foule de détails qu'on nous assène tout au long des 100 minutes du film par une voix-off omniprésente, finissent par rendre le film, non pas juste lourdement encyclopédique, mais surtout extrêmement scolaire et appliqué, sagement découpé en 10 chapitres. Parmi les quelques idées de mise en scène surgissent des reconstitutions d'intérieurs en pleine rue, ou quelques numéros musicaux, mais c'est un autre qui me restera en tête : une écolière récite péniblement un exposé sur Sun Ra dans sa classe, avant de se tourner vers la caméra pour nous proposer de voir un document d'archive. Nous n'aurions pu rêver mieux comme mise en abyme involontaire du film sur lui-même : l'impression de voir un compte-rendu de deux types fascinés par Sun Ra, mais qui peinent bien à nous y intéresser nous même (si on ne connait pas Sun Ra je doute qu'on ai même envie d'aller écouter ses créations). Dommage.

Je zappe l'un des courts en compétition et me concentre sur

Vert-Ver - Eleonore Saintagnan

Le nouveau film d'Eleonore Saintagnan continue sur sa droite ligne d'exploration de la culture populaire et des savoirs vernaculaires en adaptant un poème du XVIème siècle consacré à un véritable perroquet ayant vécu dans un couvent. Fidèle à elle-même, la réalisatrice y développe un film à la fois simple et souvent très drôle, plein d'inventivité et de facéties aussi modestes que charmantes. Si l'histoire est ici française, l'esprit de l’œuvre est quand à lui définitivement belge - et c'est tant mieux. Le format court (30 minutes) semble bien lui convenir, évitant les travers de son premier long métrages paru l'an passé, qui manquait parfois d'un peu de teneur pour convaincre sur la durée.

Hos-Compéition, film d'ouverture

Les origines gitanes et la culture liée, la séparation de ses parents et leur relation conflictuelle, la mort de sa grande sœur, son propre couple qui bat de l'aile, mais aussi des proto-clips de ses musiques et une référence plus qu'incongrue à l'aventure spatiale, voici autant d'éléments saupoudrés tout au long de la tentative de portrait du tocaor (joueur de guitare de flamenco) prodige Yerai Cortès. Tout y est traité de façon superficielle, sans point de vue claire ni dispositif, empêchant de comprendre vraiment de quoi désir parler le film, devenant de plus en plus inconsistant au fil de son développement. Si vous rajoutez une esthétique poseuse et une chasse à l'émotion à tout prix, vous optenez un résultat particulièrement bancal et indigeste. On fini par comprendre au long du film que l'auteur n'est pas cinéaste mais un rappeur à la mode qui a eu l'opportunité de faire un film sur un de ses musiciens préféré. Sur le principe : pourquoi pas. On sent malheureusement très vite que le type n'a aucune idée de cinéma, et qu'il ne sait ni vraiment quoi ni comment filmer. J'avais l'impression de me retrouver face à (ce que j'imagine être) un docu Netflix, qui serait devenu la monoforme-pop par excellence du XXIème siècle (le décès récent de Watkins m'ayant nécessairement remis le concept à l'avant de mes pensées).

Premier film de la compét

The Magic City: Birmingham selon Sun Ra - Pablo Guarise & Guillaume Maupin

Sun Ra est assurément l'un des artistes les plus importants et les plus atypiques du XXème siècle. Si sa musique est géniale, l'ensemble de son univers et son importance - proto-afrofuturiste- sont tout aussi fascinants. L'un des points clés du personnage repose sur l'indétermination de son origine : "I come from space" répondait-il quand on lui posait la question. Pas farouche pour un sous, les deux réalisateurs prenne précisément ce point à rebrousse-poil : dresser le portrait de sa ville d'origine, Birmingham, par le prisme de Herman Poole Blount (vrai nom de Sun Ra). Oui mais... pourquoi ?! On ne tardera pas à se dire que s'il à fuit et s'est inventé un autre monde, c'est qu'il y avait peut-être une raison : sa ville d'origine est un trou fort peu intéressant.

Sun Ra et sa musique deviennent de la sorte le hors-champs d'un portrait d'une petite ville américaine de province relativement peu trépidante. Quand, après nous avoir décris par le détail la dé- puis re-industrialisation de la ville, nous apprenons que pendant ce temps Sun Ra mène une vie de dingue dans le Lower East Side et révolutionne la musique de son temps, tout en ne nous en montrant aucune image, rendant la frustration totale. Et il nous faudra attendre (à peu près - j'exagère) le générique pour entendre enfin sa merveilleuse musique. A la place nous aurons le droit par le détail à rencontrer ses arrière-grands neveux (?), à découvrir la cuisine de sa grand-mère, à connaitre le nom de son prof de musique ou à entendre son discours pour échapper à l'armée durant la WW2. Faire un portrait en creux d'un artiste, en passant par la "petite histoire", peut être judicieux mais s'avère fort peu concluant ici. La foule de détails qu'on nous assène tout au long des 100 minutes du film par une voix-off omniprésente, finissent par rendre le film, non pas juste lourdement encyclopédique, mais surtout extrêmement scolaire et appliqué, sagement découpé en 10 chapitres. Parmi les quelques idées de mise en scène surgissent des reconstitutions d'intérieurs en pleine rue, ou quelques numéros musicaux, mais c'est un autre qui me restera en tête : une écolière récite péniblement un exposé sur Sun Ra dans sa classe, avant de se tourner vers la caméra pour nous proposer de voir un document d'archive. Nous n'aurions pu rêver mieux comme mise en abyme involontaire du film sur lui-même : l'impression de voir un compte-rendu de deux types fascinés par Sun Ra, mais qui peinent bien à nous y intéresser nous même (si on ne connait pas Sun Ra je doute qu'on ai même envie d'aller écouter ses créations). Dommage.

Je zappe l'un des courts en compétition et me concentre sur

Vert-Ver - Eleonore Saintagnan

Le nouveau film d'Eleonore Saintagnan continue sur sa droite ligne d'exploration de la culture populaire et des savoirs vernaculaires en adaptant un poème du XVIème siècle consacré à un véritable perroquet ayant vécu dans un couvent. Fidèle à elle-même, la réalisatrice y développe un film à la fois simple et souvent très drôle, plein d'inventivité et de facéties aussi modestes que charmantes. Si l'histoire est ici française, l'esprit de l’œuvre est quand à lui définitivement belge - et c'est tant mieux. Le format court (30 minutes) semble bien lui convenir, évitant les travers de son premier long métrages paru l'an passé, qui manquait parfois d'un peu de teneur pour convaincre sur la durée.

- Tamponn Destartinn

- Messages : 1391

- Enregistré le : ven. 9 oct. 2020 21:11

SPOILERS

Sans Groil qui le met haut dans son top, je n'aurai jamais eu le réflexe de regarder le film.

Faut reconnaitre que ça a de la gueule. Je ne connaissais rien du tout, j'ai cru que j'allais mater un film sur les flics qui ont choppé Marc Dutroux (affaire que je connais très mal), et en fait pas du tout. C'est le récit d'un échec et de comment un enfer administratif a couté la vie à deux gamines qui auraient largement pu être sauvées à temps sans cela. De fait, je ne suis pas loin d'avoir préféré avant tout la seconde partie, une fois l'arrestation faite et comment le jeune flic qui avait deviné avant tout le monde devient dingue quand il comprend à côté de quoi il est passé. Anthony Bajon est génial et le jusqu'au boutisme du film force le respect. J'ai cru comprendre que le film a cependant un gros soucis : il surfe sur une thèse complotiste qui a été démenti depuis et qui a fait bcp de mal à l'enquête. Là, il y a une question éthique qui me dépasse un peu, car -comme dit avant- je connais mal l'affaire.

Pas très fan du style du dessin concernant les visages, mais mis à part ça, le film impressionne avant tout par sa qualité d'animation et son inventivité de chaque instant. Pour faire court, c'est le meilleur film de Miyazaki non réalisé par Miyazaki que j'ai vu. La comparaison est évidente et pourtant le film n'en souffre pas une seconde, c'est dire à quel point il a les épaules solides.

Le film est un modèle de simplicité. Il parle de tellement de choses, mais avec si peu.

Un succès mérité et une réalisatrice à suivre de près pour la suite.

Après, le maitre du minimalisme, ça reste lui :

HSS fait des plan-séquences, avec des zooms et du saké, et ça marche toujours très bien.

En ce moment, je fais de la sécheresse oculaire, ce qui fait que ma vue se trouble et je dois mettre des gouttes. Bon, et bien durant toute la séance, j'ai hésité à me badigeonner les yeux de gouttes, tant tout était flou mais a priori ça venait du film en lui même (c'était carrément réalisé en caméra SD mini DV cette fois, non ?)

Mais ça fait parti du charme. Le personnage en parle : voir flou, c'est une facon de voir le monde sous côté.

Et excellente scène que le père qui se barre avec la voiture pour l'essayer. Elle arrive très vite, dès lors j'ai été conquis pour toute la suite.

6 films pour le Jour 2 de la compétition (j'ai pris une séance d'avance pour aller voir un film hors-compèt aujourd'hui !) avec 3 courts et 3 long (des longs d'à peine plus d'une heure, c'est à peu près raisonnable même si je saturais quand même dans les derniers instants du dernier film  ).

).

Je ne reviens que sur les "plus marquants".

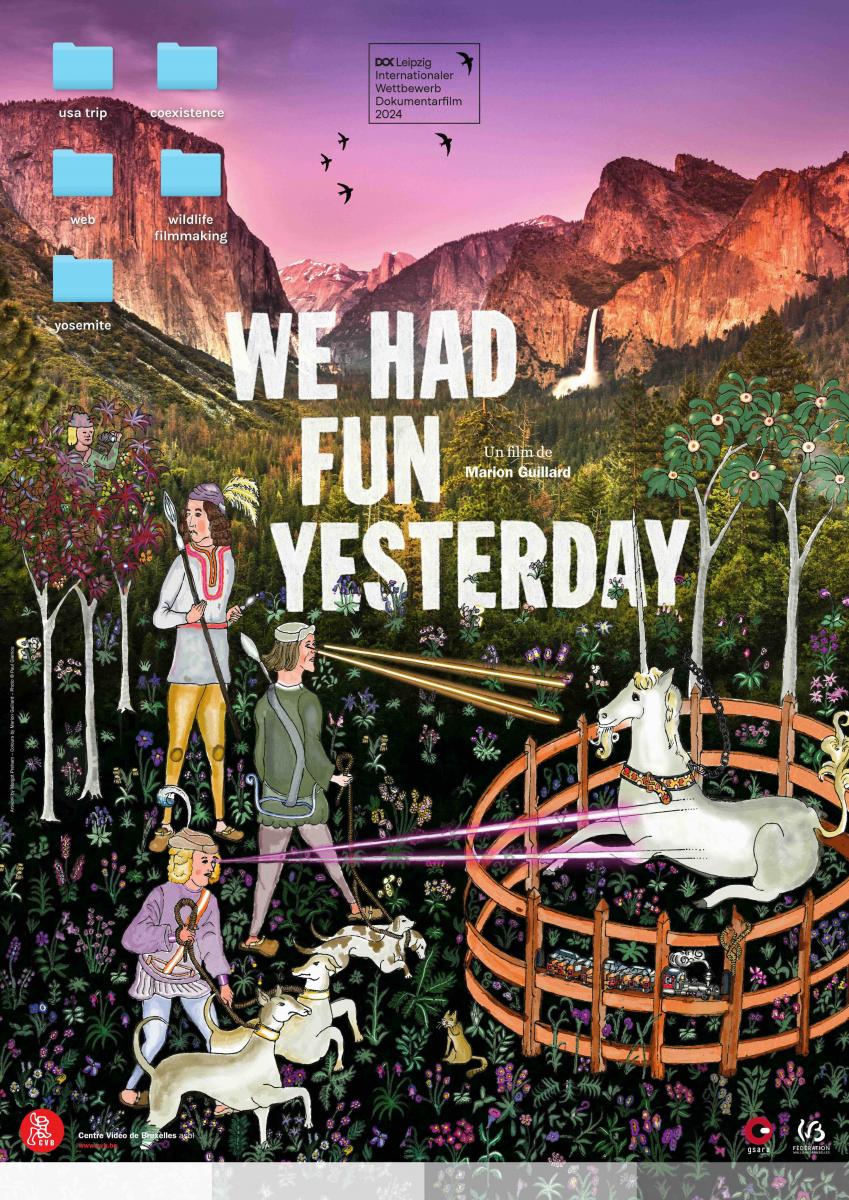

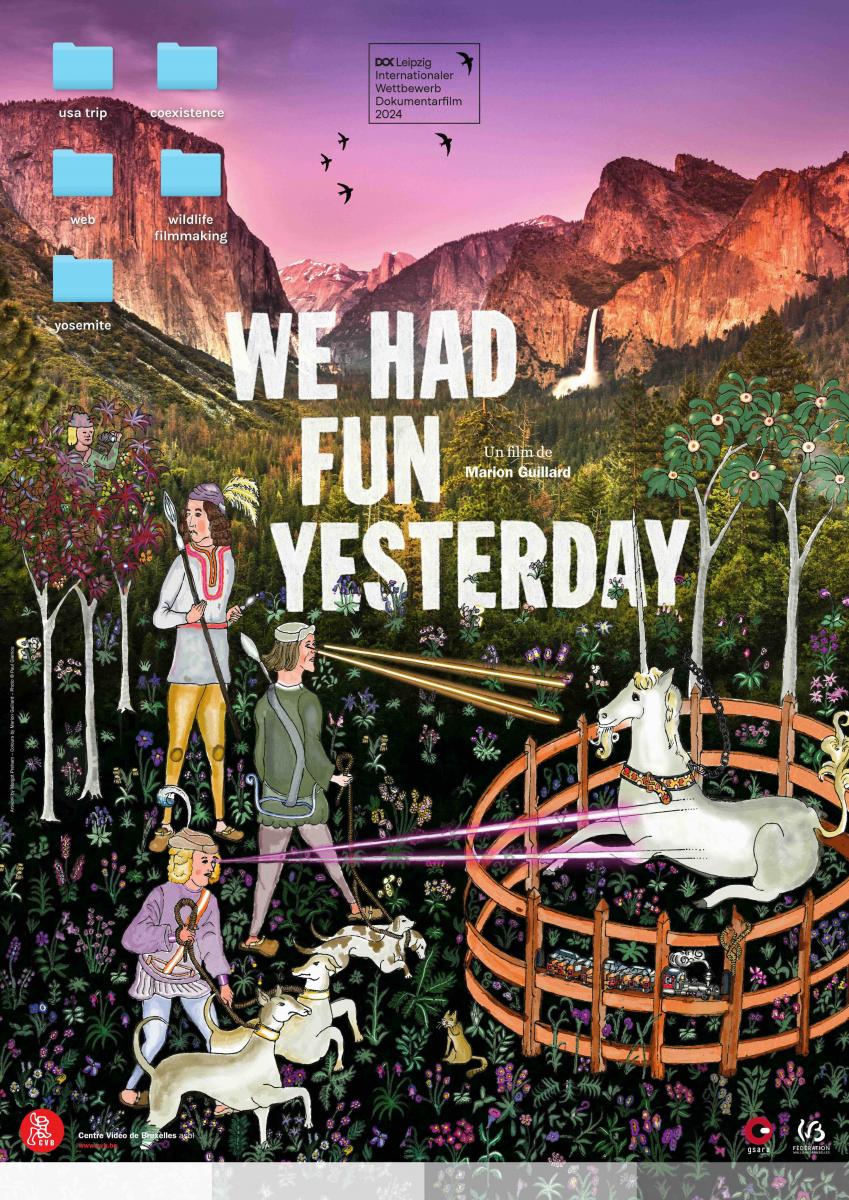

We had fun yesterday - Marion Guillard

Si les interrogations sur la philosophie des médias m'intéressent énormément, je dois bien admettre que les œuvres qui abordent ce sujet sont généralement austères. We Had Fun Yesterday à la grande originalité de s'emparer de questions similaires mais de les aborder par l'angle de l'intime, du journal filmé et du temps qui passe. Se mélangent ici les images d'un voyage d'enfance fait aux Etats-Unis, les plans fait lors d'un diplôme de réalisation de documentaires animaliers et d'autres instants fugaces saisi au quotidien. La question est ainsi : quelles images faisons nous de la nature et que disent-elles de nous, de notre société, de notre intimité ? Le résultat est aussi simple que touchant , réussissant à redoubler ses interrogations théoriques d'une touche poétique désarmante. J'aurais souhaité que le film dure 1h de plus tant il était bon d'être en sa compagnie.

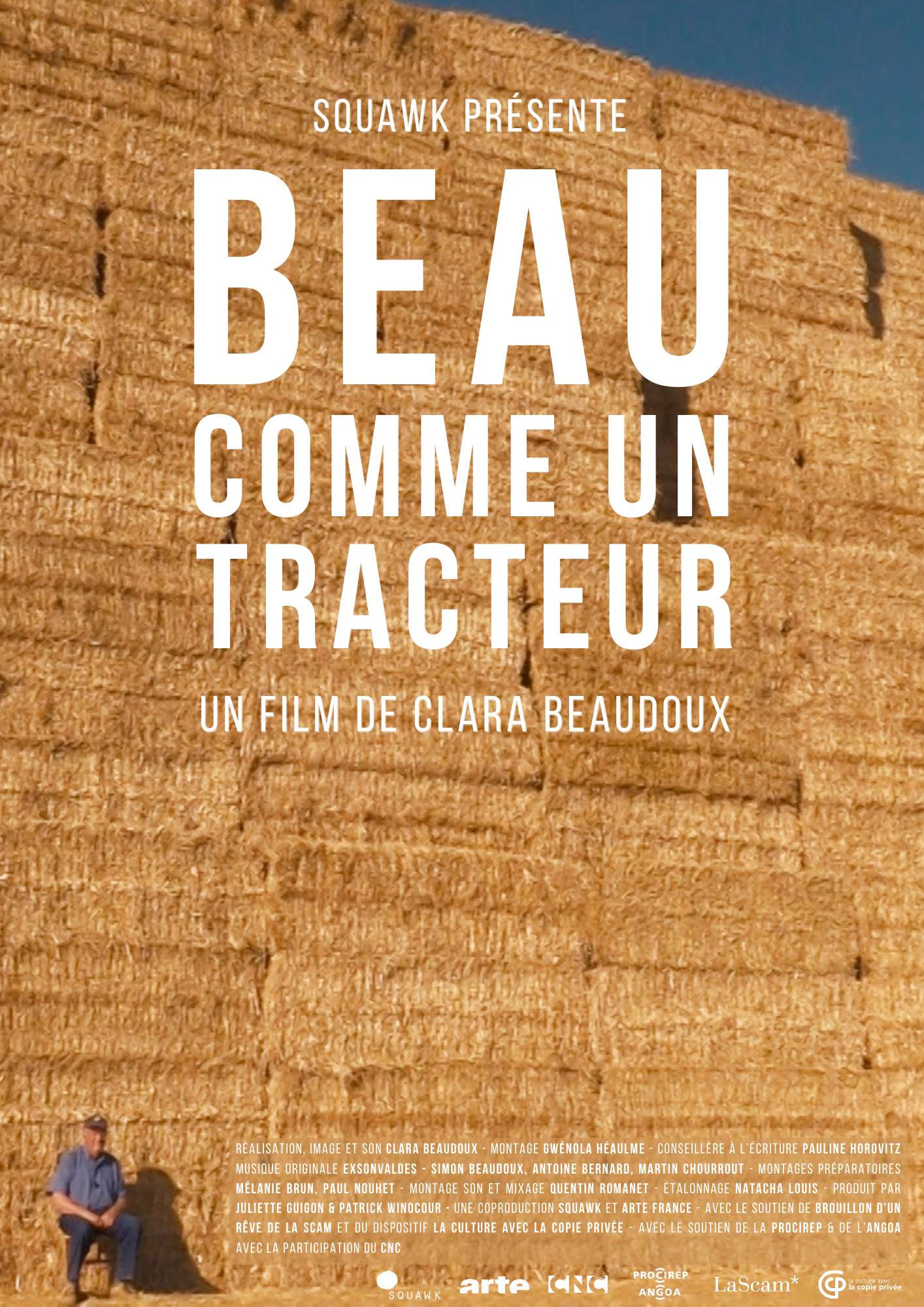

La réalisatrice rend visite à son grand-oncle, agriculteur retraité vivant au fin fond de la Beauce, pour l'interroger sur la notion de "beau". Cette enquête sera l'occasion de découvrir son quotidien mais aussi celui des autres habitants du village. Le film est très drôle et facétieux, réussissant à composer un portrait tendre et touchant des campagnes françaises hors-du-temps. La forme reste malheureusement un peu trop trop conventionnelle, la coproduction avec Arte se faisant sentir.

Le passé colonial de la Belgique n'est un secret pour personne. Moins connu peut-être (du moins à l'international) est le musée de Tervuren, également surnommé "musée colonial". Bien que sous le feu de vives critiques, il est resté ouvert, quasiment inchangé, jusqu'en 2013. Fermant alors pour une période de 5 ans il réouvre en 2018 sous le nom d"AfricaMuseum, après une modernisation de son discours, de ses collections et de sa scénographie. Les critiques jugeant le musée problématique n'ont pas cessé pour autant... C'est cette question d'une grande complexité (l'Histoire, sa conservation et sa présentation - plus encore pour un cas aussi extrême qu'un ancien empire colonial) dont s'empare Sanaz Azari en réalisant un "film de musée", sous-genre à part entière du "film sur l'art". La très bonne idée de la réalisatrice est de ne pas tant filmer les objets et les œuvres présentés que les corps et les voix des spectateurs parcourant le musée, seuls ou accompagnés d'un guide. Cet adroit jeu de contre-champs lui permet de ne pas instrumentaliser la collection du musée mais surtout de ne pas poser un regard dogmatique sur son sujet et de laisser la place à une pensée vivante, diverse, et située au cœur de l'intime de chacun. Les propos sont aussi riches que fragiles, mettant en avant la diversité des points de vues et l'absence de réponse toutes faites. La manœuvre me semble particulièrement adroite pour aborder un sujet aussi épineux.

Une jeune artiste décide de passer une annonce pour recruter des doubles d'elle-même chargé d'effectuer différentes tâches : rendre visite à sa mère, faire ses œuvres, organiser un de ses expositions... Les choses dérapent quand les doubles finissent par se rencontrer et s'interroger sur leurs raisons d'être. Ce type de démarche "protocolaire", et la question de la performativité de l'identité, m'étant particulièrement familière et importante, j'étais très curieux de découvrir le film. Le sujet ayant été également beaucoup vu ces dernières années (de Herzog avec "Family Romance" à "The Rehersal" de Nathan Filder pour ne citer qu'eux), il n'est pas facile de débarquer maintenant. Je dois bien confesser avoir été assez peu convaincu, non pas tant par l'approche esthétique (faite de décors et d'accessoires en carton-pâte, avec un sens certain du grotesque) mais par l'absence quasi totale de trouble créée par les situations qui émergent du protocole et ce que nous pouvons en percevoir. Un comble pour un sujet aussi vertigineux (que le film passe en dernier dans ma journée ne m'a peut-être pas aidé à être très tolérant).

Je ne reviens que sur les "plus marquants".

We had fun yesterday - Marion Guillard

Si les interrogations sur la philosophie des médias m'intéressent énormément, je dois bien admettre que les œuvres qui abordent ce sujet sont généralement austères. We Had Fun Yesterday à la grande originalité de s'emparer de questions similaires mais de les aborder par l'angle de l'intime, du journal filmé et du temps qui passe. Se mélangent ici les images d'un voyage d'enfance fait aux Etats-Unis, les plans fait lors d'un diplôme de réalisation de documentaires animaliers et d'autres instants fugaces saisi au quotidien. La question est ainsi : quelles images faisons nous de la nature et que disent-elles de nous, de notre société, de notre intimité ? Le résultat est aussi simple que touchant , réussissant à redoubler ses interrogations théoriques d'une touche poétique désarmante. J'aurais souhaité que le film dure 1h de plus tant il était bon d'être en sa compagnie.

La réalisatrice rend visite à son grand-oncle, agriculteur retraité vivant au fin fond de la Beauce, pour l'interroger sur la notion de "beau". Cette enquête sera l'occasion de découvrir son quotidien mais aussi celui des autres habitants du village. Le film est très drôle et facétieux, réussissant à composer un portrait tendre et touchant des campagnes françaises hors-du-temps. La forme reste malheureusement un peu trop trop conventionnelle, la coproduction avec Arte se faisant sentir.

Le passé colonial de la Belgique n'est un secret pour personne. Moins connu peut-être (du moins à l'international) est le musée de Tervuren, également surnommé "musée colonial". Bien que sous le feu de vives critiques, il est resté ouvert, quasiment inchangé, jusqu'en 2013. Fermant alors pour une période de 5 ans il réouvre en 2018 sous le nom d"AfricaMuseum, après une modernisation de son discours, de ses collections et de sa scénographie. Les critiques jugeant le musée problématique n'ont pas cessé pour autant... C'est cette question d'une grande complexité (l'Histoire, sa conservation et sa présentation - plus encore pour un cas aussi extrême qu'un ancien empire colonial) dont s'empare Sanaz Azari en réalisant un "film de musée", sous-genre à part entière du "film sur l'art". La très bonne idée de la réalisatrice est de ne pas tant filmer les objets et les œuvres présentés que les corps et les voix des spectateurs parcourant le musée, seuls ou accompagnés d'un guide. Cet adroit jeu de contre-champs lui permet de ne pas instrumentaliser la collection du musée mais surtout de ne pas poser un regard dogmatique sur son sujet et de laisser la place à une pensée vivante, diverse, et située au cœur de l'intime de chacun. Les propos sont aussi riches que fragiles, mettant en avant la diversité des points de vues et l'absence de réponse toutes faites. La manœuvre me semble particulièrement adroite pour aborder un sujet aussi épineux.

Une jeune artiste décide de passer une annonce pour recruter des doubles d'elle-même chargé d'effectuer différentes tâches : rendre visite à sa mère, faire ses œuvres, organiser un de ses expositions... Les choses dérapent quand les doubles finissent par se rencontrer et s'interroger sur leurs raisons d'être. Ce type de démarche "protocolaire", et la question de la performativité de l'identité, m'étant particulièrement familière et importante, j'étais très curieux de découvrir le film. Le sujet ayant été également beaucoup vu ces dernières années (de Herzog avec "Family Romance" à "The Rehersal" de Nathan Filder pour ne citer qu'eux), il n'est pas facile de débarquer maintenant. Je dois bien confesser avoir été assez peu convaincu, non pas tant par l'approche esthétique (faite de décors et d'accessoires en carton-pâte, avec un sens certain du grotesque) mais par l'absence quasi totale de trouble créée par les situations qui émergent du protocole et ce que nous pouvons en percevoir. Un comble pour un sujet aussi vertigineux (que le film passe en dernier dans ma journée ne m'a peut-être pas aidé à être très tolérant).

- groil_groil

- Messages : 4780

- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

@Tamponn Destartinn

Content de t'avoir donné envie de voir Maldoror, et heureux que ça t'aies plu.

J'ai été très surpris d'aimer moi aussi, et j'aime autant les deux parties, la seconde est en effet très réussie.

Ensuite, le film a en effet déclenché d'énormes polémiques, mais en Belgique uniquement, où le sujet est encore très sensible, et on le comprends.

Mais je ne pense pas qu'il faille utiliser le terme de complotisme pour le définir. Déjà parce que le sujet a 20 ans au moins, et que l'on sait désormais la vérité.

En effet il y a eu une théorie tentant de prouver que Dutroux n'agissait pas seul mais qu'il était couvert par des membres de la police et / ou du gouvernement. Aujourd'hui on sait que c'est faux.

Mais si Du Welz repart là-dessus, c'est pour en proposer une fiction, le film n'est en rien une reproduction réaliste de l'affaire Dutroux, il s'en inspire juste pour créer un film de fiction. Les personnages n'ont pas le même nom, pas la même physionomie, mais surtout la fin est totalement différente (je ne spoile pas non plus) et empêche de penser qu'on puisse être face à une reconstitution de l'affaire suivant la thèse "complotiste".

Alors bien sûr la Belgique est un petit pays, et tout le monde connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui a été touché par cette horrible affaire, et le film a été beaucoup trop prix à coeur là-bas (je dis ça tout en comprenant les gens aussi). Un ami Bruxellois m'a dit aussi en effet que ça avait pu réveiller la thèse parallèle, et que ça avait beaucoup meurtri les gens, et je crois que Du Welz a aussi balancé quelques conneries du genre à la TV Belge, mais il n'est pas à une connerie près. Perso, si je juge uniquement le film, je ne vois rien d'autre qu'une fiction inspirée très librement de faits réels.

Sinon, hâte d'avoir ton avis sur le film de Sébastien.

Content de t'avoir donné envie de voir Maldoror, et heureux que ça t'aies plu.

J'ai été très surpris d'aimer moi aussi, et j'aime autant les deux parties, la seconde est en effet très réussie.

Ensuite, le film a en effet déclenché d'énormes polémiques, mais en Belgique uniquement, où le sujet est encore très sensible, et on le comprends.

Mais je ne pense pas qu'il faille utiliser le terme de complotisme pour le définir. Déjà parce que le sujet a 20 ans au moins, et que l'on sait désormais la vérité.

En effet il y a eu une théorie tentant de prouver que Dutroux n'agissait pas seul mais qu'il était couvert par des membres de la police et / ou du gouvernement. Aujourd'hui on sait que c'est faux.

Mais si Du Welz repart là-dessus, c'est pour en proposer une fiction, le film n'est en rien une reproduction réaliste de l'affaire Dutroux, il s'en inspire juste pour créer un film de fiction. Les personnages n'ont pas le même nom, pas la même physionomie, mais surtout la fin est totalement différente (je ne spoile pas non plus) et empêche de penser qu'on puisse être face à une reconstitution de l'affaire suivant la thèse "complotiste".

Alors bien sûr la Belgique est un petit pays, et tout le monde connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui a été touché par cette horrible affaire, et le film a été beaucoup trop prix à coeur là-bas (je dis ça tout en comprenant les gens aussi). Un ami Bruxellois m'a dit aussi en effet que ça avait pu réveiller la thèse parallèle, et que ça avait beaucoup meurtri les gens, et je crois que Du Welz a aussi balancé quelques conneries du genre à la TV Belge, mais il n'est pas à une connerie près. Perso, si je juge uniquement le film, je ne vois rien d'autre qu'une fiction inspirée très librement de faits réels.

Sinon, hâte d'avoir ton avis sur le film de Sébastien.

I like your hair.

- groil_groil

- Messages : 4780

- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

Deux amis, un réalisateur qui ne tourne pas de films et un critique, se retrouvent et boivent des coups en se racontant leur voyage respective dans la ville de bord de mer Tongyeong et leurs aventures amoureuses qui en découlent. Peu à peu, le spectateur comprend que leurs histoires se croisent et qu'elles impliquent des personnages communs. Hahaha est l'un des films qui marquent la fin des films "maximalistes" d'Hong Sangsoo, la tentation de l'épure maximale est déjà ressentie mais pas encore totalement mise en oeuvre. C'est aussi, de mémoire, l'un des premiers films où il se met à tordre le récit, à tel point que tout n'est pas toujours très clair tant qu'on ne comprend pas parfaitement le principe et que tout retombe sur ses pattes une fois que tu as pigé. Pour ces deux raisons, Hahaha, titre pour lequel je n'ai aucune explication, me semble un film charnière.

Dans une petite ville charmante du nord de la France, le maire, qui s'apprête à se représenter aux municipales, après que son épouse de toujours a amorcé une thérapie de conversion pour devenir un homme. Comédie familiale gros sabots certes, mais qui parvient à se déjouer des clichés avec habilité car Tristan Séguela, qui s'était fait remarquer par la très réussie série sur "Tapie" et qui a récemment sorti "Mercato", n'hésite pas à les affronter frontalement. ça n'en fait pas pour autant un bon film, rassurez-vous, mais ça se regarde, et il y a un excellent cast de seconds rôles : Katerine, que j'ai trouvé ici excellent, parfait contrepoint de Luchini, Thomas VDB, Artus, Paul Mirabel, Laëtitia Eido...

I like your hair.

- Tamponn Destartinn

- Messages : 1391

- Enregistré le : ven. 9 oct. 2020 21:11

groil_groil a écrit : ↑lun. 17 nov. 2025 13:51 @Tamponn Destartinn

Content de t'avoir donné envie de voir Maldoror, et heureux que ça t'aies plu.

J'ai été très surpris d'aimer moi aussi, et j'aime autant les deux parties, la seconde est en effet très réussie.

Ensuite, le film a en effet déclenché d'énormes polémiques, mais en Belgique uniquement, où le sujet est encore très sensible, et on le comprends.

Mais je ne pense pas qu'il faille utiliser le terme de complotisme pour le définir. Déjà parce que le sujet a 20 ans au moins, et que l'on sait désormais la vérité.

En effet il y a eu une théorie tentant de prouver que Dutroux n'agissait pas seul mais qu'il était couvert par des membres de la police et / ou du gouvernement. Aujourd'hui on sait que c'est faux.

Mais si Du Welz repart là-dessus, c'est pour en proposer une fiction, le film n'est en rien une reproduction réaliste de l'affaire Dutroux, il s'en inspire juste pour créer un film de fiction. Les personnages n'ont pas le même nom, pas la même physionomie, mais surtout la fin est totalement différente (je ne spoile pas non plus) et empêche de penser qu'on puisse être face à une reconstitution de l'affaire suivant la thèse "complotiste".

Alors bien sûr la Belgique est un petit pays, et tout le monde connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui a été touché par cette horrible affaire, et le film a été beaucoup trop prix à coeur là-bas (je dis ça tout en comprenant les gens aussi). Un ami Bruxellois m'a dit aussi en effet que ça avait pu réveiller la thèse parallèle, et que ça avait beaucoup meurtri les gens, et je crois que Du Welz a aussi balancé quelques conneries du genre à la TV Belge, mais il n'est pas à une connerie près. Perso, si je juge uniquement le film, je ne vois rien d'autre qu'une fiction inspirée très librement de faits réels.

Sinon, hâte d'avoir ton avis sur le film de Sébastien.

J'ai l'impression que toute cette polémique part aussi beaucoup du fait que Du Welz est un personnage controversé, insupportable pour pas mal de gens.

Le fait est que là aussi je manque d'infos pour avoir ma propre opinion, c'est littéralement le premier film que je vois de lui, je ne connais même pas sa gueule !

100% ma came.

Cela dit, maintenant, quand je vois une comédie dépressive avec un antihéros/une antihéroine de ce genre, je pense forcément à l'incroyable série d'animation BoJack Horseman, parce que c'est devenu le mètre étalon en la matière (j'ai fait un jeu de mot involontaire, oublions). Or, c'est souvent contreproductif, car je ne peux m'empêcher de penser de suite que c'est moins bien. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'à aucun moment, je ne me suis dit ça.

La grande réussite ici est de remixer des choses qu'on a déjà vu - que ce soit dans le ton et la thématique (comédie sur le cancer) dans la 1ère partie, ou tout simplement dans le cinéma même de Betbeder dans la 2nde partie - mais d'une manière tellement intelligente, simple et forte qu'il n'en reste que le meilleur. Au point où je pense que c'est le meilleur film de son auteur, parmi ceux que j'ai vu. C'est aussi probablement le meilleur rôle de Blanche Gardin. Et mon second film français préféré de l'année (après L'aventura, déjà avec Katerine qui fait d'excellents choix de carrière en ce moment)

J'ajouterai que je suis particulièrement touché du changement de ton, naturel et en tout simplicité, opéré à mi-parcours. Souvent on le paie, même quand c'est réussi, parce que ça énerve les gens du milieu de pas réussir à te catégoriser (le film ne sera surement pas aux Cesar par exemple, je crie au scandale d'avance). Pourtant, qu'est ce que j'aime ça, moi. C'est très difficile de bien le faire, c'est un geste osé d'écriture et de cinéma très sous-côté, j'insiste. Je n'ai pas vu tous les films de Betbeder, mais il m'avait déjà impressionné à ce sujet avec l'incroyable scène de l'AVC dans "2 automnes et 3 hivers", qui prend par surprise dans le récit, tout en étant complétement justifié parce que... ben c'est justement comme ça que surviennent les AVC ! Bref, le film mérite un fort succès, il faut que ça ressemble à cela, une comédie populaire !

Du coup, le même jour, ma femme a proposé qu'on rattrape le pire film français de l'année ! Wouhou !

Vraiment, les mots me manquent, j'ai haï tout, à chaque instant. C'est Partir un Jour en version drama, tjs avec Bouillon mais putain qu'est-ce que c'est nul même à côté ! C'est aussi comme Simple comme Sylvain, la même idée, sauf que c'est tellement mal branlé que j'avais pas compris, et donc la fin m'a mise sur le cul tellement ça sort de nulle part. Narrativement, je pense qu'on est face à toutes les erreurs possibles à ne pas faire pour adapter un bouquin. C'est une théorie, parce que je n'ai pas lu, mais c'est sûr que jaaaamais un film ne s'écrit de cette façon sans le support roman à la base. Et c'est une catastrophe.

Suite et fin de participation en tant que jury au BAFF, je prends le temps d'écrire encore sur :

Plus encore que celles des autres formes d'art, l'Histoire de l'architecture s'est écrite sans les femmes... Partant du scandale du Prix Pritzker 1991 (le prix a été accordé à Robert Venturi mais refusé à sa femme et co-créatrice de toujours Denise Scott Brown...), la réalisatrice revient par le détail sur l'absence quasi totale des femmes architectes (star) puis explore ce qui a été et pourrait être les bases d'une architecture féministes. Si le propos est essentiel, la forme est malheureusement très classique, ressemblant plus à un documentaire télévisuel qu'à un film.

Le Veilleur - Lou du Pontavice et Victoire Bonin

L'art n'est pas ici un biais d'émancipation mais surtout un poids et une source de pression. On ne sait jamais vraiment si le fils aime l'instrument de musique qu'il est parti apprendre en Estonie, pendant que ses deux parents, qui lui ont tout sacrifiés, mènent une vie rude en Chine. Tout le film est construit autour de la question de la distance : entre l'Europe et l'Asie, mais aussi entre les êtres et la façon dont ils se voient les uns les autres. Le veilleur est donc avant tout un film sur les relations filiales et les projections inter-générationnelles. Les informations donnés par les deux réalisatrices sont assez parcellaires, rendant les situations mystérieuses et donnant à leur création un angle quasi-fictionnel. Il semblerait que ce long-métrage fait suite à un premier court-métrage qui pose plus clairement certains enjeux, comme on me l'a expliqué après la séance. Pourquoi ne pas l'avoir intégré d'avantage ?

C'est ce film qui repartira avec le grand prix du festival... Il n'était même pas dans ma short-list mais j'ai fini par accepter l'insistance des deux autres membres du jury. Pas de regret pour autant, le film est suffisamment singulier pour mériter d'être mis en avant.

Plus encore que celles des autres formes d'art, l'Histoire de l'architecture s'est écrite sans les femmes... Partant du scandale du Prix Pritzker 1991 (le prix a été accordé à Robert Venturi mais refusé à sa femme et co-créatrice de toujours Denise Scott Brown...), la réalisatrice revient par le détail sur l'absence quasi totale des femmes architectes (star) puis explore ce qui a été et pourrait être les bases d'une architecture féministes. Si le propos est essentiel, la forme est malheureusement très classique, ressemblant plus à un documentaire télévisuel qu'à un film.

Le Veilleur - Lou du Pontavice et Victoire Bonin

L'art n'est pas ici un biais d'émancipation mais surtout un poids et une source de pression. On ne sait jamais vraiment si le fils aime l'instrument de musique qu'il est parti apprendre en Estonie, pendant que ses deux parents, qui lui ont tout sacrifiés, mènent une vie rude en Chine. Tout le film est construit autour de la question de la distance : entre l'Europe et l'Asie, mais aussi entre les êtres et la façon dont ils se voient les uns les autres. Le veilleur est donc avant tout un film sur les relations filiales et les projections inter-générationnelles. Les informations donnés par les deux réalisatrices sont assez parcellaires, rendant les situations mystérieuses et donnant à leur création un angle quasi-fictionnel. Il semblerait que ce long-métrage fait suite à un premier court-métrage qui pose plus clairement certains enjeux, comme on me l'a expliqué après la séance. Pourquoi ne pas l'avoir intégré d'avantage ?

C'est ce film qui repartira avec le grand prix du festival... Il n'était même pas dans ma short-list mais j'ai fini par accepter l'insistance des deux autres membres du jury. Pas de regret pour autant, le film est suffisamment singulier pour mériter d'être mis en avant.

Puis le film de cloture :

Fiume o morte ! - Igor Bezinovic

Juste après la première Guerre mondiale, le poète Gabriele D'Annunzio réalise un coup militaire : l'occupation de la ville frontalière de Rijeka (ou Fiume en italien) pour y établir une cité-état et étendre le territoire italien... Si l'expérience guerrière ne fut que de courte durée elle ressemble à s'y méprendre à une répétition générale du fascisme en germe, qui finira par se répandre à travers l'Italie quelques années plus tard. Pour aborder son sujet, Bezinovic fait le choix du reenactement - ou reconstitution, en français. Impliquant la population locale pour rejouer les soldats et personnages principaux, il s’évertue à recréer les photos et films d'époque pour narrer par le détail l'ensemble des événements.

Il y a dans cette approche quelque chose d'un peu consciencieux, pour ne pas dire appliqué : on nous montre une image d’antan, puis immédiatement son double contemporain, les corps costumés agencés de manière similaire au même endroit. Nous sommes de la sorte dans une proposition très différente des "reenactements artistiques" les plus incontournables qui existent : The Battle Of Orgreave du plasticien Jeremy Deller (pour lequel la captation vidéo que nous connaissons ne fait aucunement œuvre, sa forme est autre - dans la performativité, la recherche etc) ou La Commune (entre autres films) de Peter Watkins qui vient magnifiquement questionner la mono-forme filmique.

Différence notable, le fait recréé est ici "de droite", tandis que ces deux autres œuvres ont un cœur qui penche plus immédiatement à gauche. Que veut donc dire ici, dans un monde contemporain en pleine fascisation galopante, de faire advenir une copie conforme d'un épisode violent et autoritaire ? La réponse tient sans doute dans la tonalité bouffonne de l'exercice et de l'humour qui se dégage de nombreuses scènes, provenant du déroulé ubuesque des événements ou des commentaires comiques des acteurs amateurs. Surgit alors à l'esprit la célèbre phrase de Marx "l'histoire se répète, d'abord comme une tragédie, ensuite comme une farce" que nous n'aurons jamais aussi bien vu illustrée. Cette illustration littérale étant, une fois encore, la faiblesse principale du film, qui, par désir d'exhaustivité, traîne un peu trop en longueur dans sa partie centrale, se refusant à lâcher la bride expérientielle. Mais c'est peut-être aussi ainsi qu'il nous faut lire le film et plus encore les événements dont il s'inspire. Si Bezinovic propose une reconstitution fantoche c'est parce que les fascistes eux-mêmes étaient des fantoches, par leurs désirs et leurs façons d'agir tels des marionnettistes impérieux, et ainsi seront tous les fascistes jusqu'à la nuit des temps.

Il nous est ainsi dit à plusieurs reprises que les troupes de D'Annunzio étaient essentiellement de jeunes gens désœuvrés sans expérience du combat, qu'il a su manipuler pour leur faire incarner son rêve délirant. Ici se cache donc le dernier point d'importance : D'Annunzio n'était pas un dirigeant militaire saisi de velléités dictatoriales, mais bien un artiste (dont les textes sont encore célébrés et inscrits dans la culture italienne) trouvant en cette expansion territoriale l'incarnation d'une pensée artistique plus grande que nature. De la sorte il semble préfigurer non seulement la performance d'un demi-siècle mais surtout l'esprit totalitaire du modernisme naissant (futurisme en tête). Piètre stratège (le tout s'est soldé par une débâcle quasi immédiate) c'est bien la force D'Annunzio à créer une esthétique et un imaginaire - les chants, les costumes etc ayant été ensuite accaparé par Mussolini lui-même - qui doit nous faire prendre conscience du rôle crucial que jouent les artistes dans la puissance politique des formes qu'iels créent. La question est on ne peut plus pressante en 2025. Peut-être la question aurait-elle pu se poser au film lui-même, dans une boucle conceptuelle troublante : jusqu’où les acteurs-locaux auraient-ils été prêts à aller sous prétexte d'un projet artistique leurs faisant revêtir des tenues fascistes ? Il semblerait que le réalisateur n’ait pas souhaité se frotter à cette question plus épineuse encore...

Fiume o morte ! - Igor Bezinovic

Juste après la première Guerre mondiale, le poète Gabriele D'Annunzio réalise un coup militaire : l'occupation de la ville frontalière de Rijeka (ou Fiume en italien) pour y établir une cité-état et étendre le territoire italien... Si l'expérience guerrière ne fut que de courte durée elle ressemble à s'y méprendre à une répétition générale du fascisme en germe, qui finira par se répandre à travers l'Italie quelques années plus tard. Pour aborder son sujet, Bezinovic fait le choix du reenactement - ou reconstitution, en français. Impliquant la population locale pour rejouer les soldats et personnages principaux, il s’évertue à recréer les photos et films d'époque pour narrer par le détail l'ensemble des événements.

Il y a dans cette approche quelque chose d'un peu consciencieux, pour ne pas dire appliqué : on nous montre une image d’antan, puis immédiatement son double contemporain, les corps costumés agencés de manière similaire au même endroit. Nous sommes de la sorte dans une proposition très différente des "reenactements artistiques" les plus incontournables qui existent : The Battle Of Orgreave du plasticien Jeremy Deller (pour lequel la captation vidéo que nous connaissons ne fait aucunement œuvre, sa forme est autre - dans la performativité, la recherche etc) ou La Commune (entre autres films) de Peter Watkins qui vient magnifiquement questionner la mono-forme filmique.

Différence notable, le fait recréé est ici "de droite", tandis que ces deux autres œuvres ont un cœur qui penche plus immédiatement à gauche. Que veut donc dire ici, dans un monde contemporain en pleine fascisation galopante, de faire advenir une copie conforme d'un épisode violent et autoritaire ? La réponse tient sans doute dans la tonalité bouffonne de l'exercice et de l'humour qui se dégage de nombreuses scènes, provenant du déroulé ubuesque des événements ou des commentaires comiques des acteurs amateurs. Surgit alors à l'esprit la célèbre phrase de Marx "l'histoire se répète, d'abord comme une tragédie, ensuite comme une farce" que nous n'aurons jamais aussi bien vu illustrée. Cette illustration littérale étant, une fois encore, la faiblesse principale du film, qui, par désir d'exhaustivité, traîne un peu trop en longueur dans sa partie centrale, se refusant à lâcher la bride expérientielle. Mais c'est peut-être aussi ainsi qu'il nous faut lire le film et plus encore les événements dont il s'inspire. Si Bezinovic propose une reconstitution fantoche c'est parce que les fascistes eux-mêmes étaient des fantoches, par leurs désirs et leurs façons d'agir tels des marionnettistes impérieux, et ainsi seront tous les fascistes jusqu'à la nuit des temps.

Il nous est ainsi dit à plusieurs reprises que les troupes de D'Annunzio étaient essentiellement de jeunes gens désœuvrés sans expérience du combat, qu'il a su manipuler pour leur faire incarner son rêve délirant. Ici se cache donc le dernier point d'importance : D'Annunzio n'était pas un dirigeant militaire saisi de velléités dictatoriales, mais bien un artiste (dont les textes sont encore célébrés et inscrits dans la culture italienne) trouvant en cette expansion territoriale l'incarnation d'une pensée artistique plus grande que nature. De la sorte il semble préfigurer non seulement la performance d'un demi-siècle mais surtout l'esprit totalitaire du modernisme naissant (futurisme en tête). Piètre stratège (le tout s'est soldé par une débâcle quasi immédiate) c'est bien la force D'Annunzio à créer une esthétique et un imaginaire - les chants, les costumes etc ayant été ensuite accaparé par Mussolini lui-même - qui doit nous faire prendre conscience du rôle crucial que jouent les artistes dans la puissance politique des formes qu'iels créent. La question est on ne peut plus pressante en 2025. Peut-être la question aurait-elle pu se poser au film lui-même, dans une boucle conceptuelle troublante : jusqu’où les acteurs-locaux auraient-ils été prêts à aller sous prétexte d'un projet artistique leurs faisant revêtir des tenues fascistes ? Il semblerait que le réalisateur n’ait pas souhaité se frotter à cette question plus épineuse encore...

Modifié en dernier par cyborg le mar. 18 nov. 2025 23:35, modifié 3 fois.

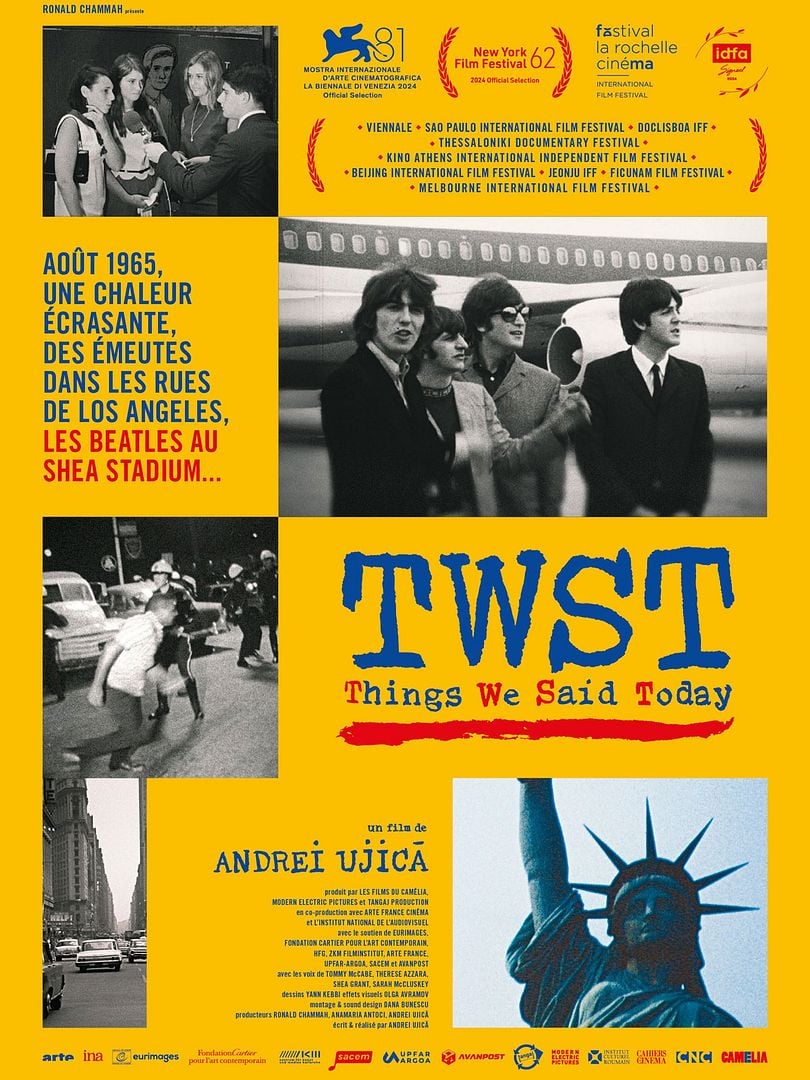

L'arrivée des Beatles à New-York à l'été 1965, tel est le surprenant pitch du nouveau film d'Andrei Ujica. Ujica que l'on croyait pour toujours confiné de l'autre côté du rideau de fer, ou du moins suspendu pile à l'instant de sa chute ("Vidéogramme...", "Out Of The Present" et "L'Autoportrait..." y faisant tous intimement référence) décide ainsi d'aborder le monde par son autre versant, celui de l'American Dream à son apogée, dans toute sa puissance et son prestige.

Peut-être est-ce cette distance avec un monde qui lui est plus étranger qui pousse le réalisateur à s'entourer de quelques béquilles qu'on ne lui connaissait pas : la narration, confiée par deux voix-off tirées d'écrits d'un journaliste et d'une romancière (ainsi qu'un de ses propres poèmes, comme le révèle le générique) ; mais aussi l'animation, faisant surgir des silhouettes de personnages sur les images d'archives qu'il compile. Il n'en faut pas plus pour comprendre que le ton du film se veut une diversion au sein de sa carrière. Fin observateur des appareils médiatiques et de la construction des images, il semblait évident que les Beatles, phénomène médiatique à part entière, puissent attirer son attention. Mais ceux-ci, entourés de leurs fans en délires, ne feront qu'une brève apparition d'ouverture, avant de revenir clore le film une heure plus tard.

Entre ces deux instants, l'auteur propose une dérive à travers les États-Unis de l'époque, évoquant les mauvaises conditions de vie des Afro-américains (les émeutes de Watts, de l'autre côté du pays, ont lieu au même moment), puis la journée d'une jeune fille à l'exposition universelle, prélude à la visite du fameux concert des Beatles. Les liens que l'on s'attendait à voir surgir entre ces éléments restent néanmoins quasiment absents ou du moins particulièrement vaporeux. L'absence de commentaires émanant des images elles-mêmes laisse à supposer que le film se souhaite plus matérialiste que les précédents : comment une idéologie ne passe pas uniquement par une propagande culturelle mais vient s'incarner dans les corps et les esprits. Il y a bien quelque chose de la possession qui se dessine tout au long du film, des adolescents hurleurs dans les rues de New-York, aux corps des Afro-descendants angelinos dont les émeutiers se substituent soudainement, par la magie du montage, en danseurs de twist endiablés. Et le film de se clore sur une transe générationnelle et collective, envoûtés par les riffs des Fab Four, non sans avoir auparavant englouti la gloire occidentale spectacularisée de l'exposition universelle...

Peut-être pourrions-nous enfin et plus simplement évoquer l'âge du réalisateur. Désormais âgé (74 ans) et né en 1951, sans doute avait-il à l'époque l'âge des adolescentes que nous suivons dans la dernière partie du film. De la sorte TWST est peut-être avant tout une rêverie : ce qu'aurait pu être l'auteur s'il n'était pas né à l'Est mais à l'Ouest du planisphère, ce qu'il aurait sans doute été (un fan déchaîné des Beatles) et ce qu'il n'aurait pas vu (les émeutes, qu'il peut maintenant voir grâce à son travail d'artiste), tel un papillon ébloui parmi les autres. Sans doute était-ce lui-même, au final, le "I" ( = je ) manquant du titre.

- groil_groil

- Messages : 4780

- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

Seconde fois que je le vois et ce film me plait de plus en plus. Je n'ai pourtant aucune appétence particulière pour Nin, Miller, ni même la période, mais ce film me bouleverse essentiellement pour des questions de mise en scène, et de jeux d'acteurs / actrices (Maria de Medeiros et Uma Thurman sont magnifiques, et on sait comment Tarantino a eu envie de les réunir pour Pulp Fiction). Je trouve le film assez proche dans la forme d'Un Thé au Sahara, chef-d'oeuvre de Bertolucci à mes yeux, et pas seulement car il s'agit de deux adaptations littéraires. En parlant de ça, ça me donne envie de revoir L'Insoutenable Légèreté de l'Être, toujours de Kaufman, qui sauf erreur de ma part n'est toujours pas sorti en bluray chez nous, hallucinant !

C'est sans doute les commémorations qui nous ont donné envie de revoir le film, enfin, envie n'est pas le mot, je dirais plutôt le besoin, tant on avait besoin aussi de se rappeler qu'on les avait choppés, ces types. Et j'ai le même sentiment qu'après la première fois, c'est un film magnifique. Un film juste, qui ne joue jamais sur le pathos, alors que franchement c'était tellement facile, surtout sur une production aussi grosse, qui se concentre uniquement sur la traque d'Abaoud, on l'à d'ailleurs vu le jour même des 10 ans de sa mise hors d'état de nuire. Le film appelle les terroristes par leurs noms, montrent leurs vrais visages en photos, et à l'intelligence de ne jamais en faire des personnages. Il n'y a personne qui jouent leurs rôles, on n'est pas dans une fiction, ils sont au mieux des silhouettes de dos qui fuient mais n'ont pas la moindre réplique. Dieu merci, et c'était la seule façon de traiter dignement ce sujet ô combien douloureux. Je n'aime pas trop ce cinéaste (pas vu le dernier que tout le monde annonce comme catastrophique, j'avoue que ça rend curieux) mais franchement je le respecterai toujours pour avoir réalisé cette nécessaire catharsis aussi dignement.

Poursuite tranquille de notre intégrale Chabrol avec son Landru, un de ses classiques de début de carrière, que j'aimais beaucoup durant mes jeunes années. J'allais écrire que le film avait pris un sacré coup de vieux, mais c'est faux, il a toujours eu cet énorme coup de vieux, je pense dès sa sortie, tant Chabrol joue avec les codes du film d'époque, avec sa mise en scène frontale, statique, recréant des intérieurs de studio exactement de la même façon, et avec le même cadrage au millimètre que ceux d'un Feuillade ou tout autre grand cinéaste des années 10, et ce, même si on ne peut s'empêcher de voir transpirer les années 60 dans chacun des plans. Le petit souci du film vient de là, disons que ce décalage ironique est devenu lui aussi daté avec le passage du temps et on en vient à confondre ce qui est volontairement décalé de ce qu'il est malgré lui. Un des premiers films de serial killer français en tout cas, même s'il est traité tout du long sur le mode de la farce grotesque et outrancière.

I like your hair.

J'aime la grande factualité du film, c'est là sa plus grande qualité. Alors que, récemment, dans Cosmopolis, et dans The Brutalist, l'architecture semblait un moyen de raconter autre chose, ici le sujet me semble assez pris au sérieux, les questions d'architecture, de matière, de lumière, les conflits entre art, technique et budgets sont minutieusement montrés. Les seconds degrés de lectures (par exemple le parallèle avec le cinéaste, son film, les financiers) n'arrivant qu'en second plan sans noyer le film sous un discours étouffant. C'est aussi une belle galerie de portraits, une belle histoire tragique (revirement surprenant après la légèreté du début). Le casting Danois domine largement le Français, parfois à la peine, à l'image d'un Xavier Dolan assez mauvais. Les effets spéciaux, aussi nombreux que discrets, sont franchement réussis, s'appuyant largement sur des montages de photos d'archives plutôt que sur des images de synthèses.

On peut ironiser, bien sûr, sur l'aspect "film du milieu", très "qualité française" du cinéma de Demoustier, mais si ce cinéma était un peu plus souvent de cette qualité là, on s'en plaindrait moins souvent.

- groil_groil

- Messages : 4780

- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

Revu avec les enfants. Une des plus belles réussites du genre.

Parfait dernier volet de la grande trilogie de Scorsese, entamée avec Les Affranchis, poursuivie avec Casino, et qui s'achève ici avec ce grand film (Scorsese n'a pas fait mieux depuis) qui est exactement le même film que les deux autres, sauf que c'est le volet 80's, et que tout le panache, la bravoure, le courage des bandits a disparu, pour ne laisser que le cynisme et la vulgarité, noyés dans une débauche de sexe et de drogues jusqu'à l'overdose ressentie aussi magistralement par le spectateur groggy. Extraordinairement gerbant.

Toujours en pleine intégrale désordonnée de Chabrol. Je gardais un excellent souvenir de ce film, pas revu depuis un siècle, mais malheureusement c'est un ratage complet. Chabrol prend la décision de transposer l'époque du roman de Simenon pour le mettre au présent, mais en laissant planer le doute quant à l'époque, et ça fout tout en l'air, à cause de ça plus rien ne marche. Et puis les personnages ne sont pas crédibles pour un sou, celui d'Aznavour en premier lieu, on se demande pourquoi il suit sans cesse Serrault alors qu'il lui suffirait de ne plus se montrer pour être tranquille... Bref, grosse déception.

Pareil, j'aimais bien celui-ci aussi, d'après Patricia Highsmith cette fois, mais c'est un film qui vieillit très mal. Il y a des passages réussis mais le dénouement de l'intrigue frôle le naufrage complet.

Quel bonheur de retrouver l'immense Eugène Green au sommet de son art, entre poésie métaphysique et humour grinçant et réac, L'Arbre de la Connaissance est une charge violente contre le tourisme de masse tout en étant une fable magnifique et métaphysique qui m'a beaucoup ému. Et puis qui filme aussi bien ça, fait des plans aussi beaux que Green ? Je ne connais personne.

Celui-ci c'est en revanche toujours la perfection. Adaptant le scénario que Clouzot n'a jamais réussi à transformer en film (les images qui existent sont sublimes), Chabrol réalise un film sans doute moins expérimental que ce que voulait faire Clouzot, mais livre le film ultime sur la question de la jalousie maladive. Chef-d'oeuvre.

C'est un Chabrol qu'on peut considérer comme mineur mais que j'ai toujours bien aimé, super climat, St Malo n'a jamais été aussi inquiétant, double intrigue sordide mais assez prenante et bon casting (Decaunes n'est pas loin d'être le meilleur).

Je n'aime habituellement pas le cinéma de Moll, même si je reconnais que le type progresse, mais là, c'est la claque, film magnifique et de loin son meilleur. Comme noté en ouverture, il s'agit d'une fiction inspirée d'une histoire vraie, qui s'inspire d'une enquête de l'IGPN datant de 2018 liée aux manifs des Gilets Jaunes. Un jeune homme avait été gravement blessé par un tir de LGB par un membre de la BRI alors que le gamin ne présentait aucun risque, et à l'époque où les gars de la BRI sont encore des héros, suites aux attentats de 2015. Le film montre par le menu toute la difficulté de mener une enquête pareille, en s'attardant sur toutes les procédures administratives (comme si on y était) et les doutes et questionnements personnels (la difficulté d'incriminer des collègues et le fait que l'enquêtrice a des liens perso avec la famille de la victime). C'est un film magnifique, d'une grande puissance, auquel je n'ai strictement rien à reprocher et qui m'a vraiment passionné. César obligatoire pour la grande Léa Drucker qui tient là son plus beau rôle.

Deux américains débiles et conspirationnistes, en marge de tout, enlèvent une grande cheffe d'entreprise, celle dans laquelle ils sont manutentionnaires, femme puissante et célébrée, parce qu'ils sont persuadés qu'elle est une extraterrestre envoyée sur Terre pour détruire les humains. Enfermée dans une cave, attachée, torturée, humiliée, le film ne nous épargne rien, elle se voit sommer de contacter ses chefs pour que nos deux idiots puissent partir avec eux dans leur soucoupe. Jusqu'au moment où ils se persuadent qu'elle est la Reine. Jusque là, j'adore le film, malgré comme d'hab chez Lanthimos ses partis pris esthétiques criards et son jusqu'au boutisme provoc, car c'est une charge fabuleuse contre la débilité trumpiste, complotiste, et pas seulement américaine, mondiale, la montée en puissance de ces nouveaux idiots qui à force de contre vérités en viennent à mettre le monde cul par dessus tête (les illustrations des chapitres du film sont très parlantes, montrant la Terre devenir petit à petit plate). Mais Lanthimos fout totalement son film en l'air dans la dernière partie. ATTENTION GROS SPOIL DE SA MERE A NE SURTOUT PAS LIRE SI VOUS PREVOYEZ DE VOIR LE FILM, SINON ON S'EN BALEC ET VOUS POUVEZ CONTINUER. En effet, sur le dernier 1/4, et alors qu'il parvient à une cohérence d'ensemble pourtant pas facile à tenir, Lanthimos nous montre que cette femme est en fait bel et bien une extraterrestre. Je vois bien qu'il a envie de délirer, de surprendre, de casser ses codes narratifs par effet de surprise, mais il en vient à épouser la thèse que ces deux connards de personnages soutiennent depuis le début. Le spectateur se sent alors plus sale que s'il avait reçu tout le sang versé durant le film sur le visage, et se désolidarise totalement de l'ensemble. Il fait quand même crever tout le monde à la fin, comme s'il voulait se racheter dans un dernier sursaut, façon, ah vous avez vu, il fallait faire gaffe, mais sans se rendre compte, et juste pour un excès de fun, il vient de servir la cause de ceux qu'il voulait incriminer.

I like your hair.

Bugonia c'est vraiment du gros

Ça me fume qu'un type qui a autant de talent technique et une bonne équipe (du casting à la DA) soit plus intéressé par créer un suspense autour du nombre de volt que peut subir un corps humain ou si un type peut être assez con pour terminer sa mère avec de l'antigel plutôt que de s'intéresser à ses deux personnages.

D'autant plus qu'il passe complètement à côté de son sujet qui est d'une part la folie complotiste du gars (ça on y touche) mais surtout la folie d'un pauvre type qui veut s'en prendre (avec raison) à un système capitaliste dont il se sent prisonnier.

Pour la fin, on pourra dire que Lanthimos a collé au film d'origine mais rien l'empêchait de changer, ou de traiter ça autrement (ça me rend un peu curieux de voir le film coréen du coup pour voir s'il est déjà comme ça de base ou s'il a été dénaturé)

Ça me fume qu'un type qui a autant de talent technique et une bonne équipe (du casting à la DA) soit plus intéressé par créer un suspense autour du nombre de volt que peut subir un corps humain ou si un type peut être assez con pour terminer sa mère avec de l'antigel plutôt que de s'intéresser à ses deux personnages.

D'autant plus qu'il passe complètement à côté de son sujet qui est d'une part la folie complotiste du gars (ça on y touche) mais surtout la folie d'un pauvre type qui veut s'en prendre (avec raison) à un système capitaliste dont il se sent prisonnier.

Pour la fin, on pourra dire que Lanthimos a collé au film d'origine mais rien l'empêchait de changer, ou de traiter ça autrement (ça me rend un peu curieux de voir le film coréen du coup pour voir s'il est déjà comme ça de base ou s'il a été dénaturé)

- groil_groil

- Messages : 4780

- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

Ah parce qu'en plus c'est un remake ? Tu me l'apprends...yhi a écrit : ↑ven. 28 nov. 2025 21:06 Bugonia c'est vraiment du gros

Ça me fume qu'un type qui a autant de talent technique et une bonne équipe (du casting à la DA) soit plus intéressé par créer un suspense autour du nombre de volt que peut subir un corps humain ou si un type peut être assez con pour terminer sa mère avec de l'antigel plutôt que de s'intéresser à ses deux personnages.

D'autant plus qu'il passe complètement à côté de son sujet qui est d'une part la folie complotiste du gars (ça on y touche) mais surtout la folie d'un pauvre type qui veut s'en prendre (avec raison) à un système capitaliste dont il se sent prisonnier.