[mention]sokol[/mention] :

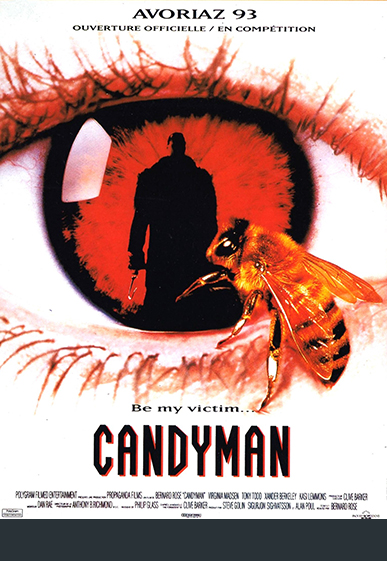

[mention]groil_groil[/mention] : jamais vu Candyman !

Pour ma part :

D'une certaine manière - Sara Gómez

Curieux de découvrir le cinéma cubain des années 60, j'ai visionné De Cierta Manera, le seul long métrage de Sara Gomez qui décédera malheureusement avant de l'avoir fini.

Il y est abordé la pauvreté de la vie ouvrière dans un quartier pauvre en pleine réhabilitation urbaine. L'approche est expérimentale, alternant entre fiction et documentaire pour mieux faire se juxtaposer l'ensemble des problèmes sociaux qui secouent la société de l'époque : vie à l'usine, émancipation des femmes... Du bon et du moins intéressant même si, pour être honnête il ne m'en reste quasiment rien 10 jours après l'avoir vu.

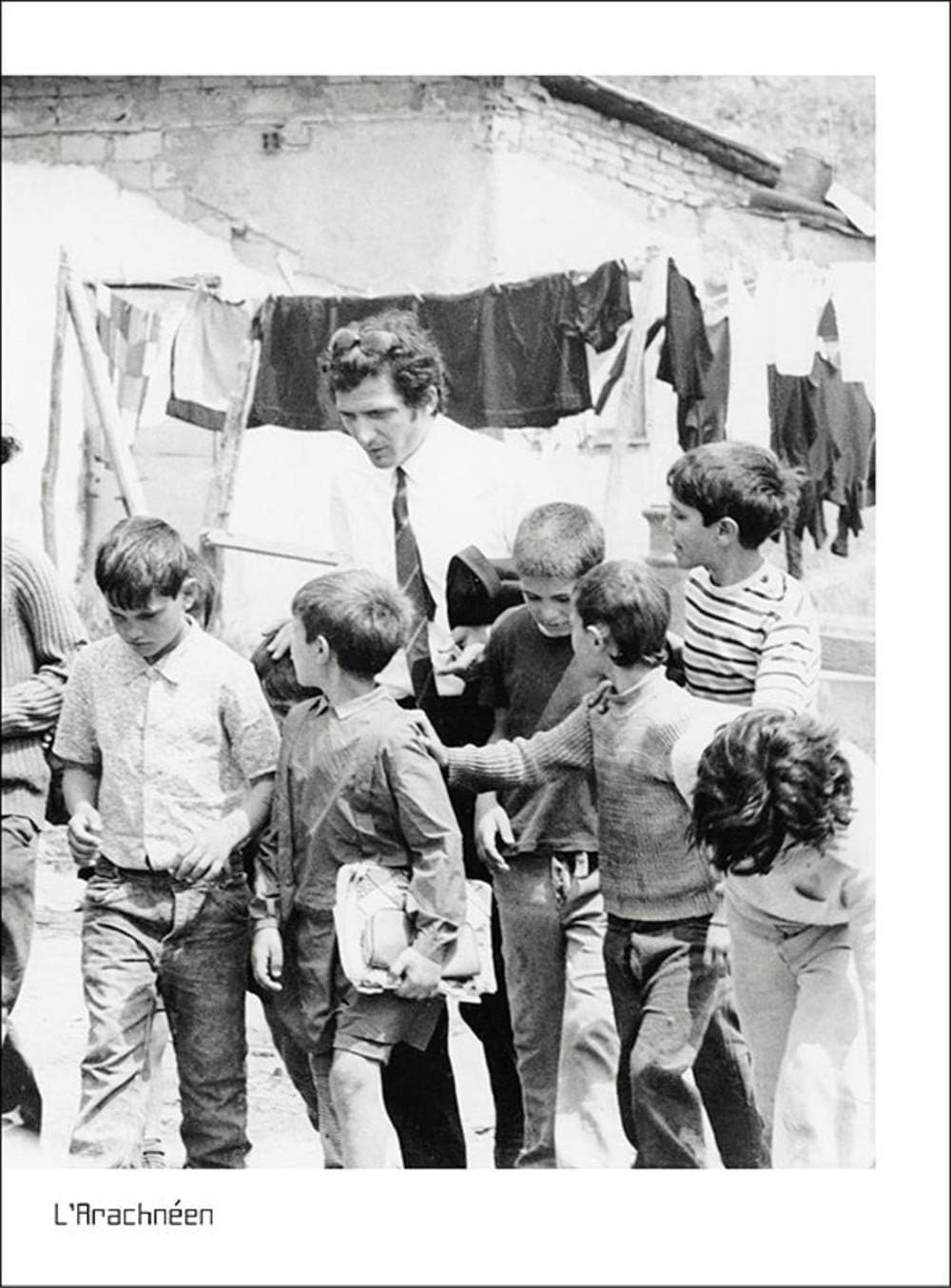

Journal d'un maitre d'école - Vittorio de Seta

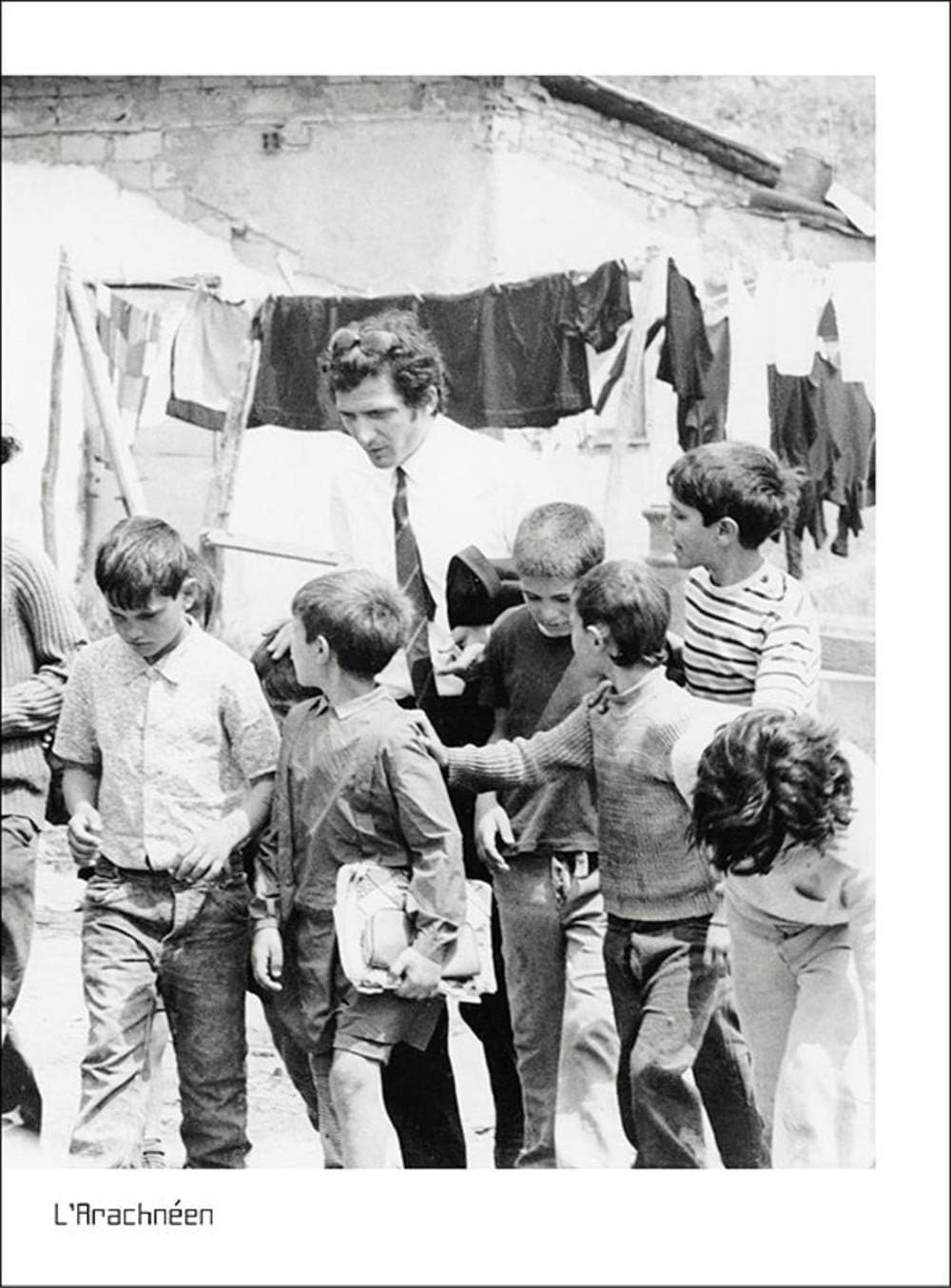

J'étais assez impatient de découvrir ce TV-film de 4x1h réalisé en 1973 par De Seta et produit par la RAI, qui rencontra à l'époque un fort retentissement en Italie. Mais c'est malheureusement une semi-déception.

De Seta y met en scène l'arrivée d'un jeune professeur progressiste dans une classe difficile au sein d'un quartier populaire de Rome. Rudement mis à l'épreuve il y applique une pédagogie active orientée vers les enfants, leurs vies quotidiennes et leurs centres d'intérêts, non sans rencontrer beaucoup de réticences de la part de ses collègues malgré des résultats indéniables. Le projet est bien sur passionnant et les idées théoriques brillamment exposées et mises en application. C'est une œuvre véritablement politique et militante dans sa portée et sa mise en application, le film étant réalisé dans une vraie école, avec non des acteurs mais des enfants en décrochage scolaire que le tournage à fait revenir en classe et qui finissent par se prendre véritablement au jeu jusqu'à atteindre l'étape du certificat scolaire. Comme le dit très bien la belle édition livre-dvd édité par L'Arachnéen, le film n'est pas tant "sur l'école" qu'il ne fut "faire école", par la façon dont il fut conçu, avec une caméra au plus proche des protagonistes, très réactive. Malheureusement, le projet pèche un petit peu en sens inverse lorsque le professeur échange avec ses collègues, dans de long échanges d'autojustifications qui, en comparaison, sonnent malheureusement un peu faux et forcés, comme une tournure illustrative venant faner la beauté naturelle du reste du projet. Toujours l'équilibre précaire des projets militants... Malgré ces réserves le Journal d'un Maitre d’école reste un précieux et passionnant document !

Alain Montesse - USS / Les Situs Heureux / Etudes pour Désert (tout cela le long des 70s)

En dehors de Debord, les situationnistes réalisateurs ne sont pas légions et il est toujours bon de découvrir de nouvelles œuvres se revendiquant de cette mouvance. Dans ces deux courts (USS + Etudes pour Désert) et ce moyen (Les Situs Heureux, une heure) on retrouve tous les gimmicks habituels : montage discrépant, voix-off assénant des théories politiques/philosophique etc... à une seule différence, mais non des moindres : les images ont été tournés par Montesse et ne sont pas, comme dans les longs de Debord, des images trouvés et détournés. Non, ici le style ressemble à l'underground américain de la même époque, aux tremblements très Mekassien -pour faire simple et donner une idée. C'est assez surprenant car assez inentendu (Montesse dit avoir voulu réunir ses deux amours de l'époque : les hippies et les situs) mais surtout, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas dans le sens : c'est le spectacle qui gagne, ce sont les images qui captivent, c'est le cinéma qui domine, l'austérité des voix debordiennes disparaissent de nos écoutes face aux moindres tressautements et scintillements. Le résultat est donc, de façon déceptive, intéressant.

En vérité je ne garderai que "Étude pour Déserts", qui m'a le plus convaincu, ceci grâce à l'alliance particulièrement réussie entre le choix des images et la voix-off qui est en réalité la combinaison d'interview (?) de Michel Serres et d'Edgard Varèse (les Désert du titre c'est bien sur lui) qui nous parlent de la création artistique, de l'entropie etc...

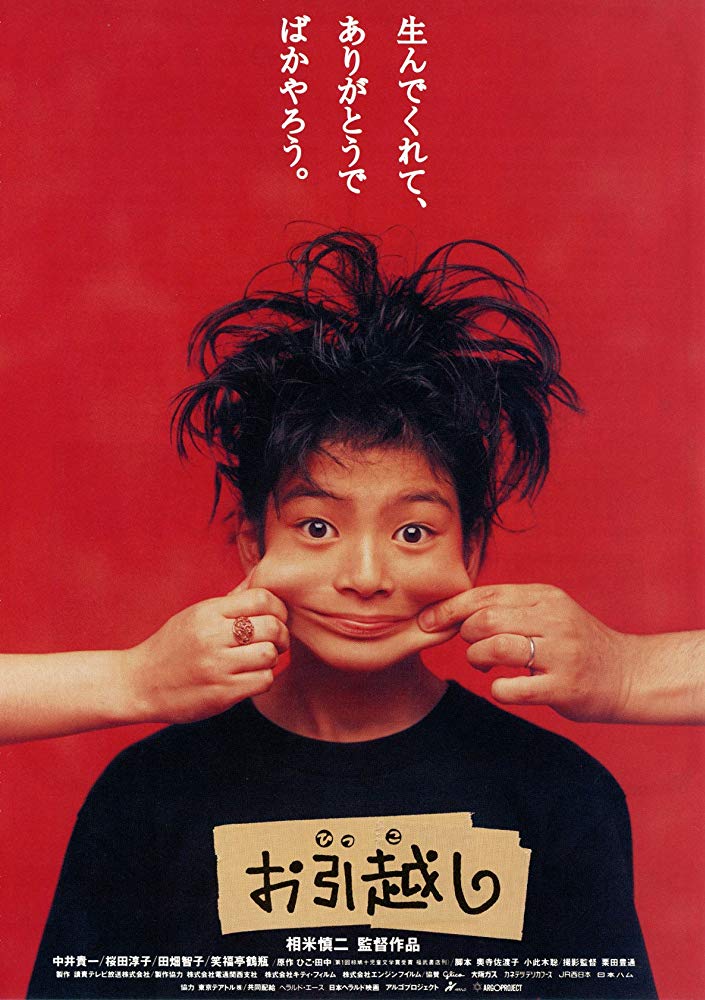

Déménagement - Shinji Somai

1993 et première ébauche de reconnaissance à l'international pour Somai (le film sera diffusé à Cannes) après une décennie 80 complètement folle et un succès tant critique que public au Japon (il semble qu'il fut élu comme "réalisateur de la décennie" par je ne sais quel journal nippon). Revers de la médaille c'est jusqu'à présent son film que je trouve le moins bon, mais plutôt pour des raisons formelles comme par exemple l'excès de musique dans sa deuxième partie (je suis presque prêt à parier que c'est un choix de producteur voulant exporter le film...). Le film semble la synthèse de deux grands piliers de son cinéma : la question du remord et la question de l'enfance, exploré à travers le divorce d'un couple vu à travers les yeux de leur fillette d'une dizaine d'année. Je ne sais pas si le croisement de ces thématiques est un peu trop frontal pour Somai mais, et ceci malgré quelques scènes épatantes dont il à le secret, il semble forcer excessivement certains traits, comme dans l'errance qui compose la deuxième partie du film et dont les différents éléments peinent à faire mouche. Fort heureusement, cette errance aboutie à une incroyable scène de souvenir durant laquelle vécu, mémoire, feu et eau se superposent magnifiquement.

@asketoner je crois que c'est le seul Somai que tu as vu, et qu'il ta dégouté à vie de voir des films de ce mec. Tu disais qu'il s'agissait d'un film trop... mièvre ? J'avoue ne pas trop comprendre le qualificatif. Si je ne te pousserai peut-être pas à revoir celui-ci, peut-être tout de même au moins à en voir un ou deux autre de ce réal avant de la condamner de la sorte ?

Alors que ses premiers films sont didactiques, pour ne pas dire quasiment pédagogiques, en tout cas très bavards, Tanner semble ici prendre le contre pied de son style et tester ses croyances. Dans Messidor oust la théorie, c'est au réel qu'on se confronte. Un road-movie à l'Américaine, mais en Suisse, dont les échappés semblent impossibles, confronté sans cesse à la petitesse de ce pays dans lequel on fini par faire des aller-retours en tout sens sans la moindre perspective. L'occasion de buter sur d'autres frontières, sociale et morales celles-ci, les deux héroïnes étant confrontés sans cesse à la mesquinerie, mais surtout confrontés sans cesse à leurs conditions de femmes et d'objet sexuels potentiels. C'est d'ailleurs bien cette approche unique, frontalement féministe, qui fait la force de l’œuvre.

Deuxième film de Paul Mazursky, vaguement autobiographique. Un jeune réalisateur, au sortir de son premier succès, est confronté aux doutes et aux hésitations sur sa prochaine création : doit il céder aux sirènes faciles de l'industrie ou doit il évoquer les problématiques politiques qui lui sont contemporaines (guerre du Vietnam, black panthers...). Cette trame n'est qu'un prétexte pour réaliser une radiographie de l’Amérique des années 70 et de toutes les tensions qui la compose, tout en fleurant bon le psychédélisme de l'époque. Le tout est une somme de décrochages plus ou moins délirants, toujours ambitieux, et de longues conversations entre le héros et ses proches (compagne, enfant, amis, producteur...). Le résultat est hésitant mais beau par sa fragilité, le tout culminant en sa sidérante scène centrale - rêvée ou tournée ?- dans laquelle tous les éléments du film viennent se percuter en envahissant Sunset Boulevard.

Travolta et moi - Patricia Mazuy

Réjouissant. Le résultat impressionne par sa façon d'avoir aussi bien su saisir, en une seule heure, l'alchimie de fragilité et de grandiloquence qui compose l'adolescence.