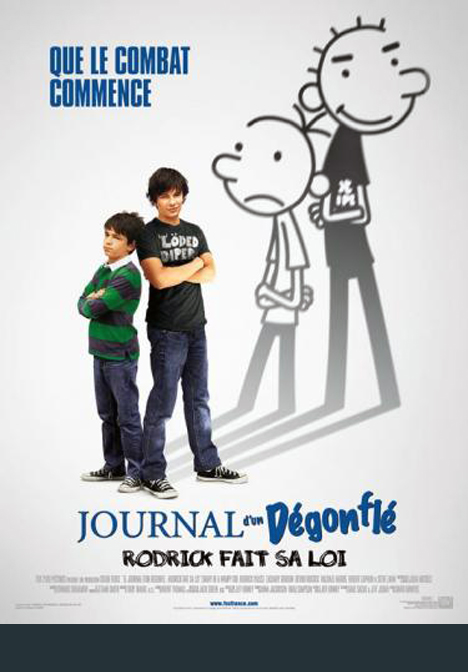

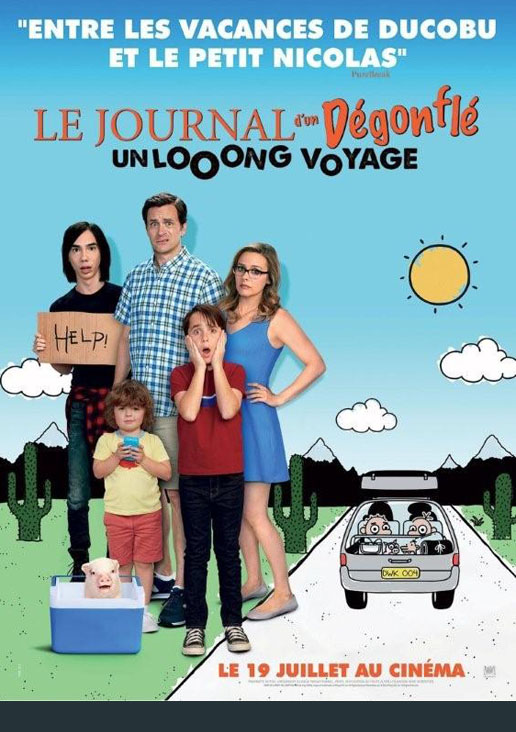

ça fait plaisir de voir un film pour gosses qui soit sensible, juste, touchant et bien mis en scène. Une réussite dans le genre.

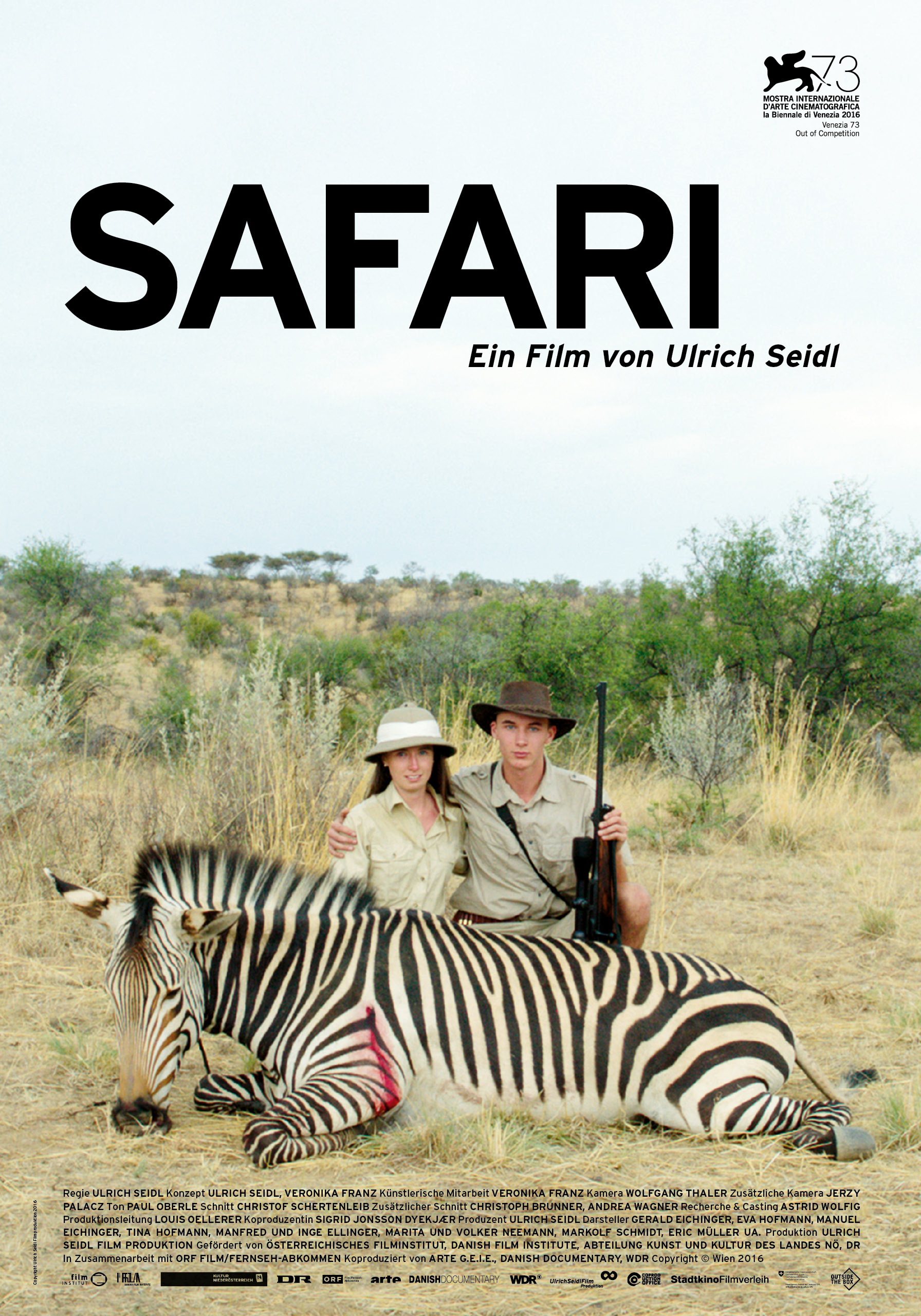

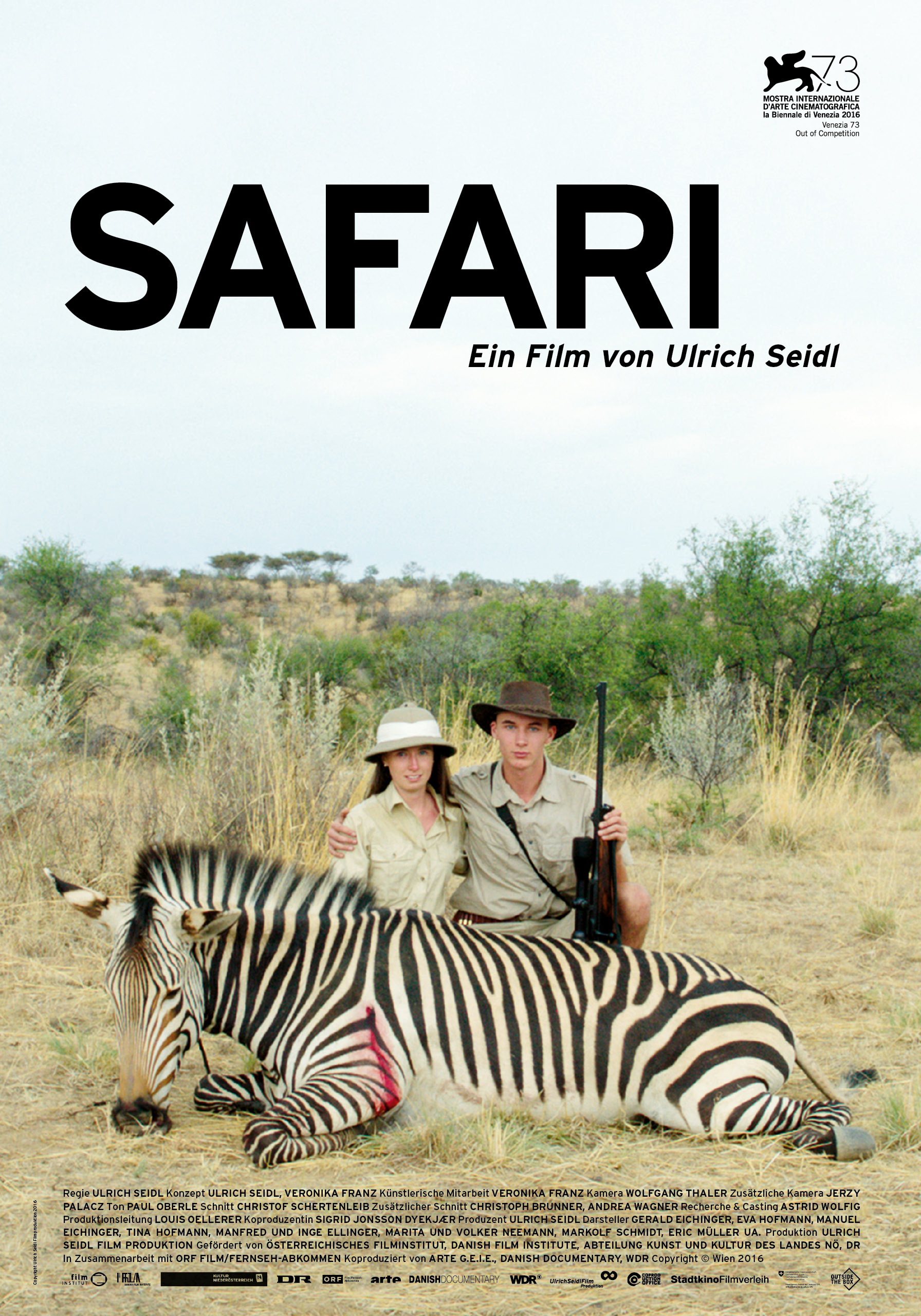

C'est parce que tout le monde détestait Ulrich Seidl que j'ai eu envie de m'y intéresser il y a quelques années. J'y ai découvert un cinéma et un cinéaste beaucoup plus complexe et intelligent que le portrait dépeint habituellement, c'est évidemment un gros provocateur et il pousse toujours les curseurs à l'extrême (ce n'est pas un Autrichien pour rien), mais la morale n'est pas absente dans son cinéma, elle est juste mieux dissimulée que dans d'autres films, disons qu'il compte encore plus sur l'intelligence du spectateur, mais comme il le provoque et le malmène, il perd pas mal de monde en route. Safari et le film que je voulais le plus découvrir de son oeuvres (avec Sous-Sols mais que j'ai vu depuis), celui qui me faisait le plus envie mais qui me faisait aussi le plus peur. Il s'agit d'un documentaire dans lequel le cinéaste suit des chasseurs de gros gibiers, des allemands et / ou autrichiens, qui partent en Afrique, dans des circuits organisés et préparés (c'est limite si on ne leur rabat pas les animaux) et qui dézinguent des buffles, des zèbres, des girafes... et qui sont évidemment fier d'eux et qui vont te parler de beauté de la nature et toutes ces conneries. Seidl les suit, n'intervient jamais, de la traque, le meurtre, la photo bien posée / cadrée, jusqu'à la découpe des animaux, on enlève la peau intégrale bien délicatement pour qu'elle puisse servir de tapis et on découpe bien la tête pour qu'elle serve de trophée accroché au mur, réalisée par des Africains locaux qui ne disent rien, qui semblent attirés par l'appat du gain, c'est leur gagne-pain, mais en même temps tu vois bien dans les yeux qu'ils sont au courant qu'ils détruisent, en plus d'êtres vivants, leur propre patrimoine et qu'ils creusent leur propre tombe. Le film est absolument fascinant, il faut avoir le cœur bien accroché, c'est absolument essentiel et d'une intelligence rare. Car Seidl, en se privant d'intervenir comme il le fait à chaque fois dans ses documentaires, nous met face à notre propre mort, à l'extinction des races, dont la nôtre et à la mort de la planète sur laquelle nous vivons.

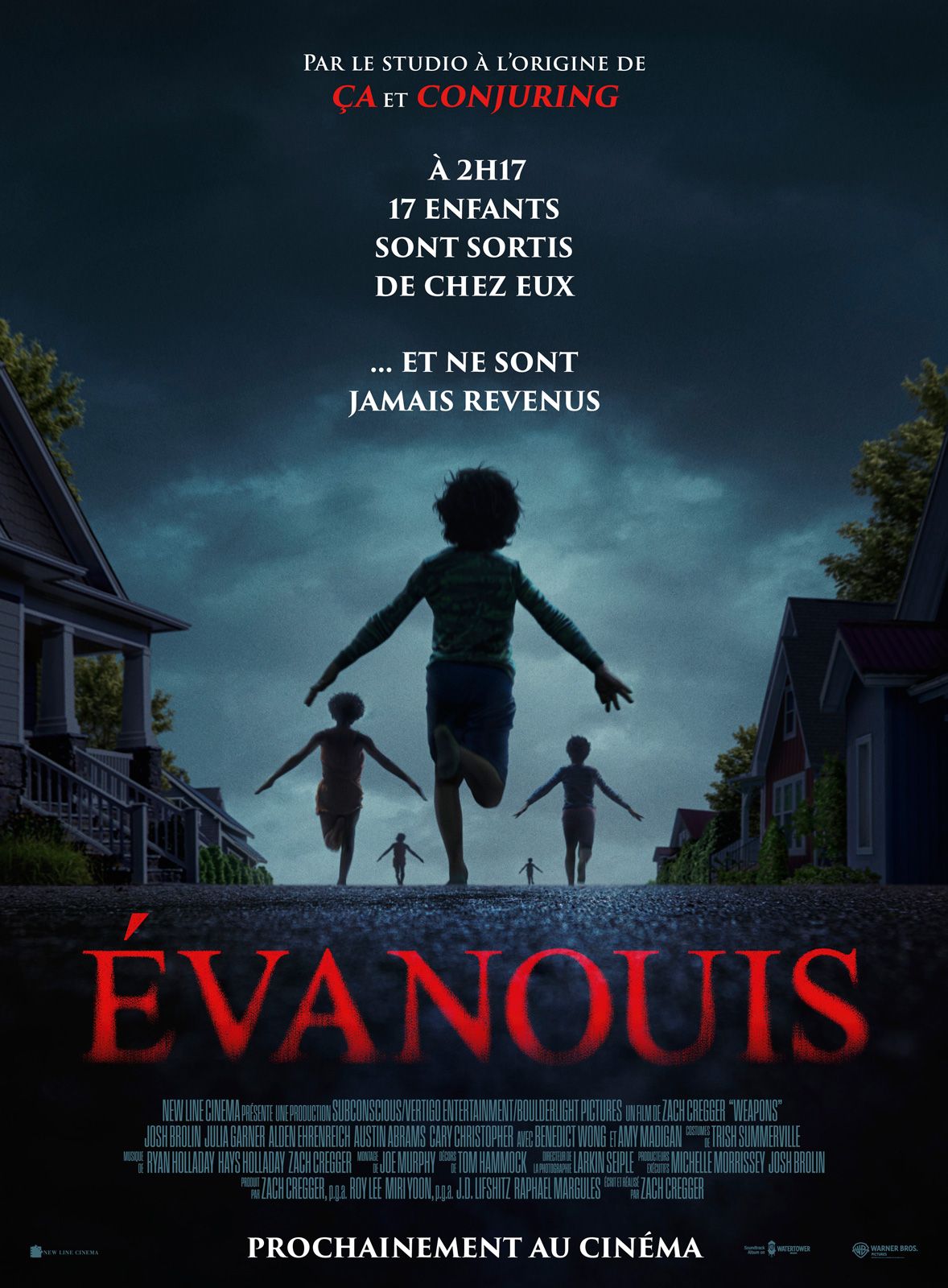

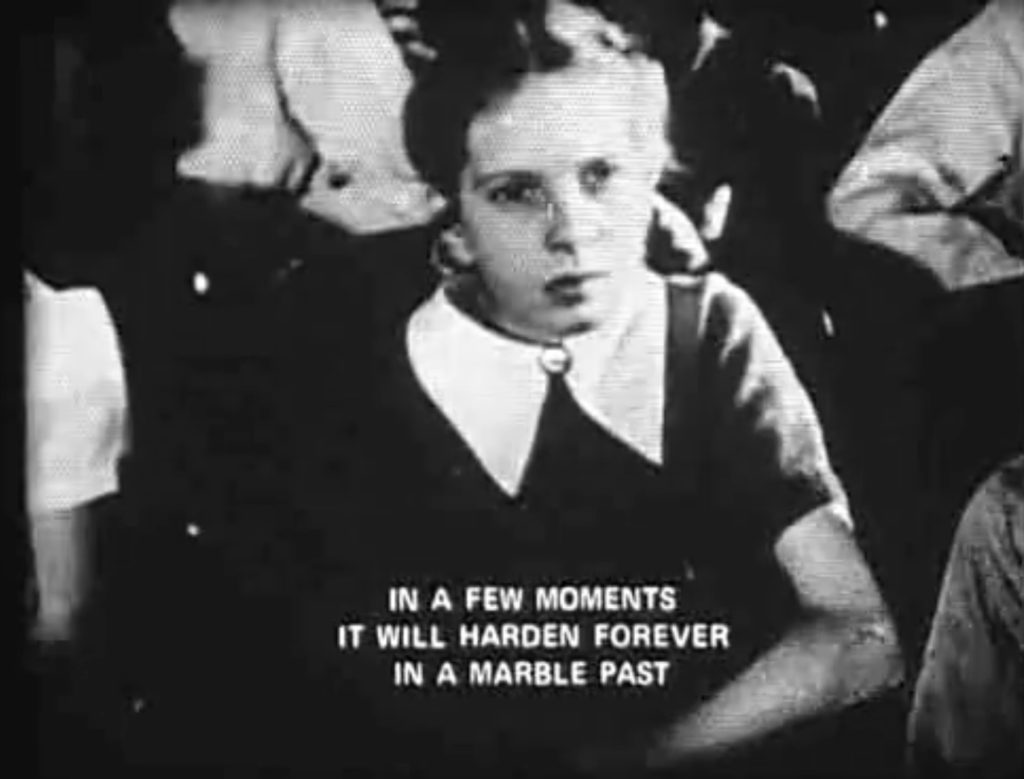

Une nuit, à 2h17 du matin précisément, 17 enfants d'une même classe qui en compte 18, dans une petite bourgade américaine jusque là tranquille, se lèvent, et disparaissent de chez eux en courant. Personne ne sait où ils sont allés, les parents sont affolés à juste titre et la maitresse est la première suspectée... Evanouis est le succès surprise de cet été, et c'est mérité car c'est une vraie petite réjouissance fantastique, oscillant entre plusieurs genres et offrant un résultat assez rafraichissant. Le film est construit par chapitre où à chaque fois nous suivons l'histoire via un personnage qui change à chaque fois. Cela implique des allers retours dans le récit, des scènes que nous revoyons mais sous un autre point de vue, et chaque nouveau chapitre enrichit l'histoire globale, même si cela occasionne parfois quelques répétitions qui ralentissent un peu le rythme. Le final est assez réussi, même si il fait constater que nous ne sommes que devant une petite chose, un divertissement qui n'a pas d'autres prétentions, mais franchement, et surtout en cette saison, cela suffit amplement.

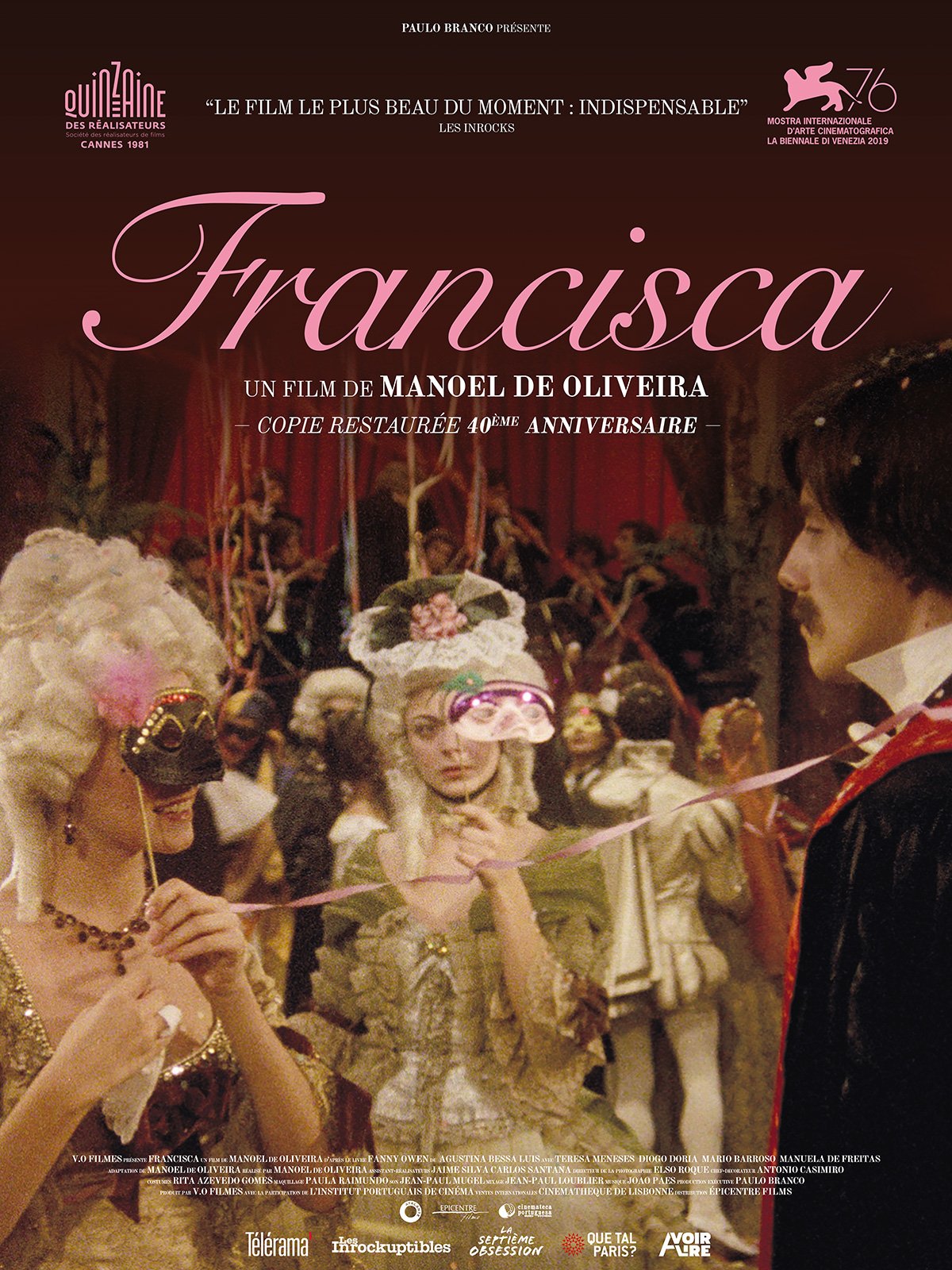

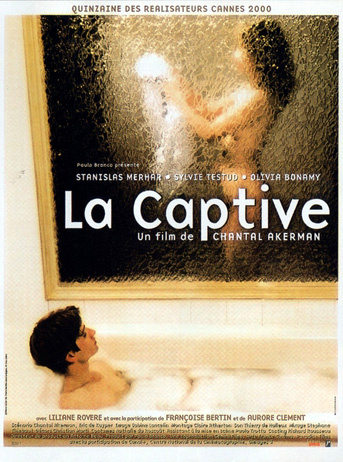

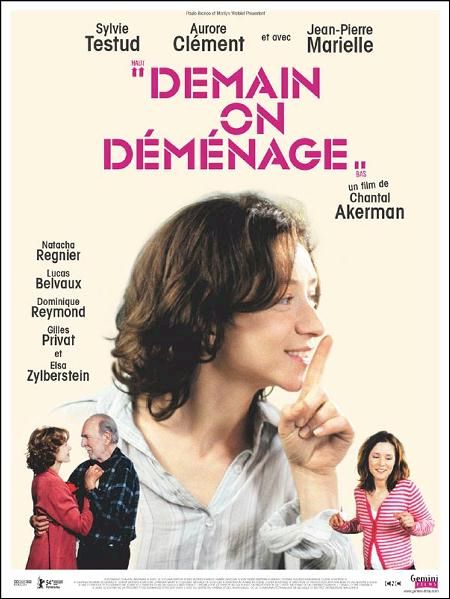

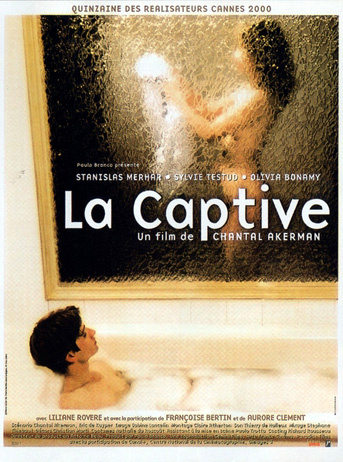

Je n'avais pas aimé la première fois, mais je l'avais vu dans de mauvaises conditions. C'est évidemment un très beau film, relecture de Proust sous le prisme hitchcockien, sans doute l'un des films les plus classiques d'Akerman, dont la texture rappelle tout un pan du cinéma d'auteur de cette époque, de Rivette à Ruiz en passant par Monteiro.

Deux soeurs, l'une comédienne de théâtre, l'héroïne, l'autre documentaliste, fille d'un cinéaste très célèbre en fin de carrière. Celui-ci a écrit un nouveau film spécialement pour sa fille comédienne, inspirée de sa vie. Mais ils sont fâchés. Il veut renouer les liens en lui proposant ce rôle, elle refuse catégoriquement, même de lire le scénario. Il propose finalement le rôle à une très grande comédienne américaine rencontrée en festival et qui adore son travail. Evidemment, sa fille est extrêmement perturbée de voir son rôle joué par une grande star... ça ce n'est que le pitch, le film raconte tellement plus. Il m'a littéralement bouleversé par sa justesse et son émotion, à tel point que j'en fais un Fanny & Alexandre moderne, ni plus ni moins, et bien évidemment plus par sa mise en scène que par ce qu'il raconte. J'ai vu dans ce film les plus belles idées de mise en scène de cinéma depuis des années, à commencer par l'ouverture du film, qui est l'histoire de cette famille, de la naissance des filles, du divorce, de la mort de la mère, tout cela raconté par la maison qu'ils habitent. C'est d'une intelligence, d'une évidence qui m'a cueilli de suite. Je pense aussi à deux courts moments qui m'ont bouleversé et qui m'ont confirmé que Trier était devenu un immense metteur en scène. Le premier c'est quand le père revient dans la maison le jour de l'enterrement de la mère. Les filles ne savent pas que le père est arrivé, elles ne pensent même pas qu'il viendra d'ailleurs. Elles sont à l'étage et l'une raconte que c'est en ouvrant la porte du petit poêle de l'étage qu'elle écoutait les confidences des patients de sa mère psychanalyste, les conduits faisant remonter le son. Elles s'amusent à ouvrir pour écouter ce qui se passe en bas et elles entendent la voix du père, elles apprennent sa venue ainsi. C'est beau comme Une Autre Femme de Woody Allen. L'autre moment qui m'a scotché, c'est quand elle est dans la maison et qu'elle voit le père arriver avec l'actrice américaine, car il a choisi de tourner dans la maison de famille. Elle ne veut absolument pas la croiser et elle sort en courant par la porte de derrière, puis, pour fuir la propriété, elle se glisse, dans le jardin, entre deux lattes de la palissade, profitant d'une latte manquante. Or, on a déjà vu les deux filles enfants, passer par ce passage secret pour aller à l'école dans la séquence initiale, celle de la maison. Ce rappel, mais avec des valeurs inversées, on passe du bonheur de l'enfance à la fuite du père à l'âge adulte, sans que rien d'autre ne soit dit, est bouleversante d'intelligence, d'élégance, de mesure, de modestie. C'est un geste de cinéma, beau, essentiel. Il y en a des tas des comme ça, je vous laisse découvrir les autres, ceux qui vous toucherons particulièrement. Oui Bergman est omniprésent, c'est une évidence, mais sans jamais vouloir le copier, il n'y a pas cette prétention chez Trier, son cinéma ne cherche jamais à ressembler à celui du maître mais on sent qu'il est fait du même bois. J'ai beaucoup pensé à Joyce Maynard, aussi, sans que je comprenne pourquoi, une de mes écrivain.e.s favorites, il y a la même sensibilité, le même soin de s'appuyer sur des petits détails pour raconter, en creux, beaucoup plus grand, et la faculté d'affronter la dureté de la vie avec le plus de douceur possible.

Revoir, et pour la première fois, en salle, un de ses films préférées, c'est quelque chose de merveilleux. Plaisir intact, souvenir d'enfance, chef-d'oeuvre absolu, et c'est de ce film et d'Apocalypse Now que me viennent ma passion pour les films de rivière, et aussi le fait que j'adore ça (descendre des rivières), je ne le fais malheureusement quasiment jamais, mais j'ai descendu le Mekong alors ça les vaut tous

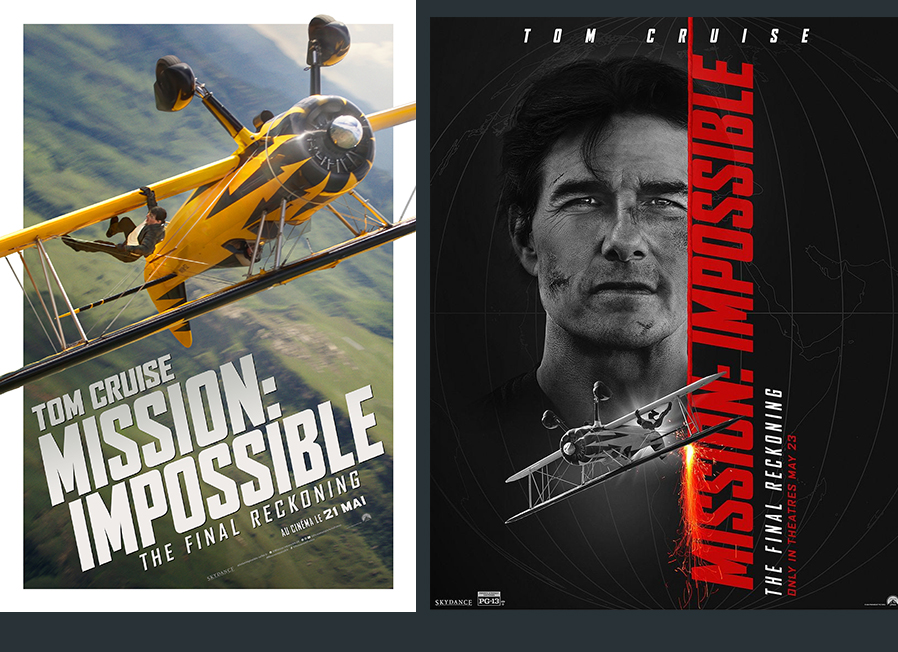

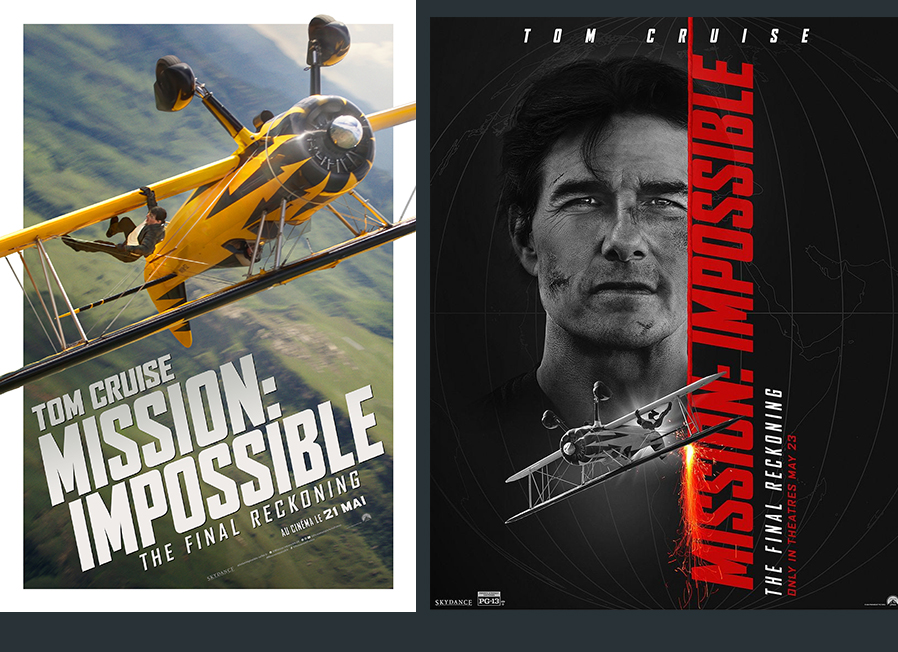

J'avais détesté le précédent, le pire de la série, et j'avais donc snobé en salle le volet 8 et dernier, car il est la suite directe du précédent. Et c'était une erreur car ce dernier film est très réussi, tout le contraire du précédent, toujours dans l'action, sans se poser de question, et sans essayer de nous embrouiller avec le concept à la con du film précédent. Il faut bien résoudre l'énigme alors il est toujours là, mais ce n'est plus qu'un Mac Guffin pour faire courir Tom Cruise et j'ai retrouvé ici tout le plaisir que j'ai eu pendant 30 ans à suivre cet anti-James Bond (qui avait malheureusement tous les défauts de Bond dans le volume 7). Et comme c'est le dernier, on revoit plein de scènes des 7 premiers (ça dure 3 heures, il y a le temps) mais surtout plein d'acteurs qu'on est à chaque fois ravi de recroiser. Un mix entre un best-of et une tournée d'adieu, et c'est réussi sur les deux niveaux.

Brad Pitt joue un ancien coureur de F1 qui a arrêté il y a 30 ans alors qu'on le voyait comme le rival direct de Senna, suite à un accident dans lequel il avait failli perdre la vie. Depuis, il court toujours mais en Formule 1000, à Daytona et dans ce genre d'auto-tamponneuses. Un ancien collègue, Javier Bardem, vient le chercher. Il est à la tête d'une écurie de F1, mais ils sont nuls, bons dernier, n'ont pas mis un point de l'année, et ils sont à la recherche de leur deuxième coureur. Comme ils n'ont plus rien à perdre, ils l'engagent, et le gars va courir avec ses méthodes et ses valeurs, ont va dire... peu conventionnelles. Je n'attendais strictement rien de ce film, pire, je pensais voir un navet, mais je me suis pris une bonne claque et j'ai littéralement adoré. Pas de psychologie de bazar, de l'action rien que de l'action, et de la pure mise en scène tout le long. Un des plus beaux films d'action vu depuis une bonne décennie, et l'un des plus beaux films vus ayant comme sujet le sport. Je n'ai que rarement été accroché à mon fauteuil de la sorte, c'est tout simplement captivant. Même s'il faut bien sûr passer sur la cohérence et que rien de tout cela ne serait sans doute possible dans une vraie course de F1 mais on s'en fout littéralement, on ne se pose pas la question une seconde, on n'a pas le temps. Et puis sans rien dire, sans en faire des caisses, il y a des beaux moments d'émotion, toujours très tenus, modeste, comme l'histoire d'amour, ou ce portrait du père qu'on voit à la fin. On sait juste que Pitt a perdu son père à 13 ans, que cela a sans doute conditionné l'homme qu'il est devenu, mais on n'en fait pas plus, on n'en sait pas plus, jamais de pathos. Et puis à la toute fin, après 2h40 de film, on voit ce portrait d'un père et d'un fils, et d'un fils devenu adulte regardant ce portrait, et ça suffit pour traduire toute l'émotion nécessaire.

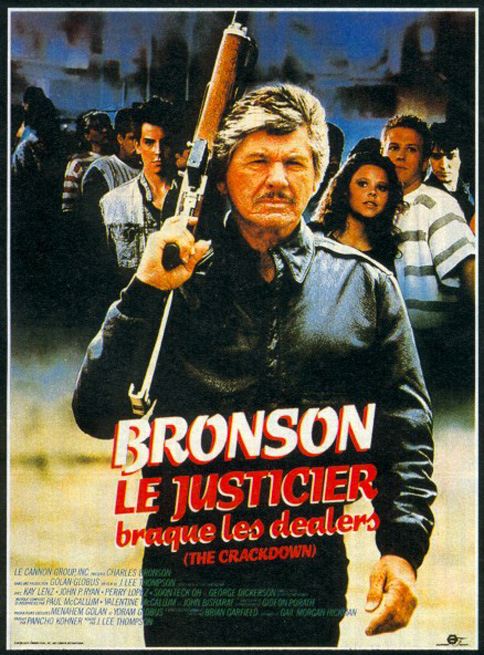

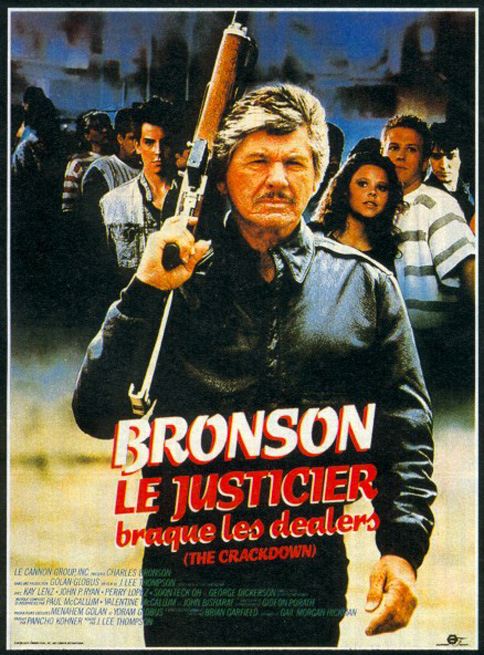

Notre justicier a une fois de plus refait sa vie, et s'apprête à se marier, mais voilà que sa future belle-fille est assassinée par d'affreux dealers. Le Vigilante reprend du service et dézingue par le menu tous les trafiquants de drogue de LA, et il y en a un paquet. Ce 4ème volet d'Un Justicier dans la Ville est un peu moins consternant que les deux précédents. C'est réalisé par le vieux briscard J. Lee Thomson, ce n'est pas un très bon cinéaste mais il a du métier, et au moins le film ne joue pas sur la pathos dégueulasse des trois premiers. Là c'est juste un vieux héros sur le retour qui tue des méchants, rien de plus, avec bien sûr son gros lot d'incohérences et d'absurdités dans chaque plan ou presque, mais cette économie est largement suffisante.

En Chine, un lycéen réservé et mystérieux s'incruste peu à peu dans la famille aisée d'un de ses camarades de classe jusqu'à, symboliquement mais de plus en plus physiquement, prendre la place de ce dernier. C'est un joli film d'auteur, assez sensible, qui ressemble d'ailleurs souvent plus à du cinéma européen qu'à du cinéma chinois, mais ce n'est pas passionnant non plus. Disons que le cinéaste hésite entre plusieurs genres, n'en choisit aucun, et appuie sans cesse sur la pédale de frein. Au moins on ne peut pas lui reprocher d'en faire trop, mais ça m'a laissé sur ma fin et je pense que je l'oublierai en quelques semaines.

I like your hair.